书名:家中的精灵

本书由人民邮电出版社发行数字版。版权所有,侵权必究。

您购买的人民邮电出版社电子书仅供您个人使用,未经授权,不得以任何方式复制和传播本书内容。

我们愿意相信读者具有这样的良知和觉悟,与我们共同保护知识产权。

如果购买者有侵权行为,我们可能对该用户实施包括但不限于关闭该帐号等维权措施,并可能追究法律责任。

著 [美]伊丽莎白•劳拉(Elizabeth Lawlor)

译 方 伟

绘 [美]帕特•阿彻(Pat Archer)

责任编辑 刘 朋

人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号

邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn

网址 http://www.ptpress.com.cn

读者服务热线:(010)81055410

反盗版热线:(010)81055315

Discover Nature Around the House: Things to Know and Things to Do by Elizabeth Lawlor (Author) and Pat Archer (Illustrator)

Copyright©Rowman & Littlefield Publishing Group

Simplified Chinese edition copyright©2024 Posts & Telecom Press

Published by agreement with the Rowman & Littlefield Publishing Group through the Chinese Connection Agency, a division of Beijing XinGuangCanLan ShuKan Distribution Company Ltd., a.k.a Sino-Star.

家是我们生活的地方,这里也生活着许多可爱的生物。如果你留心观察的话,就能发现很多有趣的事情。

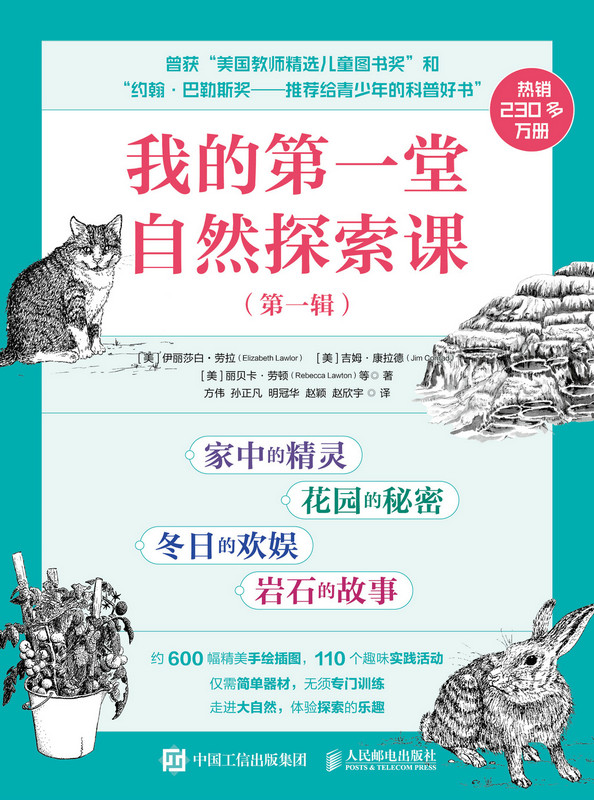

本书是《我的第一堂自然探索课(第一辑)》中的一册,以生动有趣的文字描述了那些生活在我们家中及附近的有关植物和小动物,其中包括蕨类植物、仙人掌、马铃薯、盲蛛、螳螂、蚂蚁、瓢虫、胡蜂、家鼠、家猫和狗等。通过阅读这本书,你会发现这些常见的生物将带你走进一个神奇的世界,见识大自然造化的神奇。

走进大自然,体验探索的乐趣。

在当下的中国社会,“教育”是最具热度的话题之一,而且只要谈及孩子的教育、学业,几乎所有的家长都会出现一个明显的生理反应——语调升高、嗓门变大、情绪激动、血压飙升……仿佛大家都患上了一种不可抑制的“焦虑症”。好在近十年来,有一种自由轻松的教育形式在全国各地流行起来,给沉闷、内卷的教育环境带来了一股清新的空气,这就是“自然教育”。

那么,什么是自然教育呢?它在我国有什么特殊意义吗?首先,它必然是一类关于人们(特别是孩子)如何认识大自然的科学教育活动,而且这项活动如今已或浅或深地融入我们的社会、学校与家庭教育之中,比如由社会教育机构在寒暑假和周末组织的户外自然研学活动,以及中小学校和自然博物馆开展的有关天文、地理和生物的科学课程与讲座,当然也少不了父母带着孩子去植物园、动物园、风景区游玩时,教孩子领略祖国的大好河山,认识大自然的花草树木、虫鱼鸟兽。

其次,在我们身处的世界,大自然一直都是至真、至善、至美的存在。因此,在青少年的学习成长过程中,“以自然为师,追寻自然的真、善、美”是每个人都再自然不过的想法,甚至是其建立正确的世界观、人生观和价值观的必由之径,而这也正是所有教育工作者都期望达成的目标和愿景。

最后,我们人类历经数百万年从大自然中一路走来,一直都保留着自然的天性,从未割断过与大自然的联系。在如今快节奏的现代社会,无论是大人还是孩子,不管背负着多大的工作、生活和学业压力,哪怕只是短暂地投身于大自然的怀抱,也能立刻沉浸其中、呼吸畅快、身心俱泰……还有什么能比得上大自然的疗愈效果呢?只有放松了身心,我们才能全身心地融入大自然,在大自然中学习和感悟。换句话说,自然教育是一种顺应人类天性的教育方法和理念。

大家都知道,我们的祖国有着广袤的国土和辽阔的海疆,各具特色的自然环境和雄伟壮丽的地理景观不胜枚举。另外,悠久的地质历史、复杂的地形地貌和气候环境,使我国成为全世界少有的生物多样性最为丰富的国家之一。当然,更不必说我国自古以来都一直遵循“天人合一”的自然观念,如今更是衍生发展出了“人与自然和谐共生”的生态文明理念。有这么好的“天时、地利、人和”条件,自然教育真应该在咱们中国“大行其道”啊!

既然如此,面对我国方兴未艾的自然教育热潮,我们每个人该如何参与其中呢?我想,有两句俗语在此提及可能正合时宜。

“活到老,学到老”。自然教育具有广泛的群众基础,毕竟人人都爱大自然,都愿健康生活,因此从学龄前的孩童到耄耋之年的老人都可以接受自然教育,可谓是老少皆宜。这也从一个侧面说明自然教育具有很大的潜力,能够成为我们每个人践行终身教育的绝佳选择。

“读万卷书,行万里路”。阅读是最基础和重要的学习活动,主要是在家庭、学校和图书馆等环境中进行的,而自然教育最大的优势和特色就是它会强烈地“诱使”大家走到户外、走进大自然,在大自然中进行沉浸式学习和探索。将二者结合起来,于是就形成了一个良性的教育闭环:个人以阅读为始,在书籍中学习自然新知,然后走进大自然,利用所学的知识探索大自然的奥秘,而收获的喜悦和满足又激发自己进一步阅读的兴趣和求知的欲望,同时也驱使自己走向远方更宽广的世界,探索神奇而未知的大自然。这种“学习—探索—再学习—再探索”的研学旅行一定会让所有读者和践行者受益终身。

“坐而论道,不如起而行之”,不如就从这套书来开始我们的自然之旅吧!

方伟[1]

[1] 方伟,植物科学工作者,科普教育践行者,植物学硕士,中国科学院昆明植物研究所高级工程师,云南省青少年科技中心特邀科普专家,云南省图书馆自然博物分馆——博旅书馆发起人。

2024年9月12日于昆明

这本书是为那些想要了解生活在我们身边的动植物的朋友而写的。就跟这个系列中的其他几本一样,这本书仍然关注对自然的求知和探索。它是一份礼物,是为那些想要亲近大自然的人,为学生和教师、孩子和父母,为所有那些对自然感兴趣或者准备重拾兴趣的人准备的礼物。作为一名自然爱好者,你需要一个友好、耐心的向导,而这正是我编写本书的意义所在,它会默默地指引你走上一条求知之路。为了获得更丰富的知识和经验,各种自然观察和实践指南对你来说也是必不可少的。当你读完这本书时,我希望你能去亲身感受和认识一下那些生活在你家周围的动植物朋友。

在每一章中,我都会向你介绍一种或一类生活在你家周围的常见动植物,以及一些你可能感兴趣的研究成果。你将学习了解这些生物在生态系统中的独特地位和作用,以及很值得探究的生存之道。每一章还给出了一些指导性建议,比如怎么识别那些动植物的形态特征,怎么了解它们在哪里生活以及如何生活。

在每一章的前一部分,你会获得关于某些动植物的基础知识,其中包括一些重要的科学发现;你还将学习一些动植物的俗名和学名(通常是拉丁文)。在每一章的后一部分,你会被引导进行一系列自然观察和探索实践。这种亲身的自然体验无疑将成为你的学习生涯中最为宝贵的经历,它会敦促你去真正发现和感知那些生活在你周围的各种生物,这是再多的阅读也没法给予你的。

你可以从本书的任何一章开始阅读。比如,如果你对盲蛛很感兴趣,而且正好有机会去观察它们,那就直接去读“盲蛛”这一章。在阅读每一章时,你最好先了解一下“你需要什么”,然后重点阅读关于“自然观察”和“探索活动”的内容,里面还涉及一些需要掌握的科学技能。最后,强烈建议你准备一个野外观察笔记本。

我真心希望阅读这本书只是你的一个开始!你可以阅读其他一些参考读物,学习和掌握更多的知识。从某种意义上说,当开始探索大自然时,你就超越了所有的图书。一旦开始,大自然就成为了你的向导。

其实,你只需要准备很少的工具和器材,就完全能够开展书中建议的各种自然观察和探索活动。书中列出的基础工具都是一些必需品。野外观察笔记本肯定是必需的,我通常使用一种以螺旋方式装订的、大小约为12厘米×18厘米的笔记本,然后配上几支圆珠笔、一些铅笔和一把卷尺。一个手持式放大镜也会常常用到,商店里一般都有既便宜又好用的塑料放大镜出售。你可能还需要一个虫盒——一种小小的、透明的亚克力盒,盒盖上嵌着一个放大镜。用虫盒观察蜘蛛、甲虫或其他小动物很方便,而且可以在不接触和伤害小动物的情况下去捕捉和研究它们。此外,可以随身准备一把小刀和几个小号塑封袋,它们很有用。

所有这些工具和器材都能轻松地放入一个不大的塑封袋中,你随时可以将其塞进背包、自行车筐或储物箱里。

你可能还需要一台相机,用来拍照。做笔记时,你需要及时记录自己的所思所想以及提出的问题。如果需要了解更多的知识,你可以查阅各种参考书。

当你读完这本书并开启自己的自然探索之旅时,我相信你会逐渐理解生命是多么脆弱,而你必须面对人类对自然环境和野生动植物造成的破坏和伤害。我希望你能以更切实的行动去关注和保护大自然,并寻求各种社会帮助去改善身边的自然环境。我们的确还有很长的路要走。

至今仍然有很多人迷恋英国维多利亚时代华丽的建筑和装饰风格。这一风潮兴起于19世纪的英格兰,当时的英格兰正处在维多利亚女王的统治之下,国力强盛,社会繁荣。直到现在,一些房主还热衷于翻修维多利亚时代的老宅,或者干脆新建一座维多利亚式豪宅。典型的维多利亚时代的房屋建筑,其室内装饰肯定少不了蕨类植物元素。一盆生机勃勃的波士顿蕨被精心地摆放在华丽的基座上,会顿时成为整个房间或门厅的视线焦点。事实上,现在仍然有很多人喜欢在室内种植这些精致而优美的植物。

蕨类植物早在石炭纪(始于距今3.54亿年前)就生长在当时湿热的森林中。得益于那时平坦的沼泽地、广阔的内陆海以及稳定的气候环境,这些早期陆生植物取得了非凡的成功,由(乔木状)蕨类植物构成的森林占据了地球上的大片陆地,其中包括如今已是冰天雪地的极地地区。在石炭纪之后,地球的气候逐渐转冷,蕨类植物随着环境变迁不断发展和演化,成为我们如今看到的样子。目前,世界上有大约1.2万种蕨类植物,其中美国约有400种[1]。这些蕨类植物形态各异,生活在各种各样的环境中——从热带雨林到极地苔原。在热带地区,有高达2.4米、茂盛而茁壮的树蕨;而在美国新泽西州南部的沼泽地,其酸性土壤中则生长着仅有5厘米高的细小莎草蕨(Schizaea pusilla)。此外,在一些看似蕨类植物无法生存的地方,如阿拉斯加北部的沼泽,甚至南极洲,也能发现它们的踪迹。不过,的确很少有蕨类植物能够在干旱的沙漠中存活。

[1] 中国约有2000种蕨类植物。——译者注

蕨类植物是最早一批演化出维管系统的植物。维管系统能够将矿物质和水分输送到叶片中的“食物加工厂”,然后将生产出来的有机营养物质运送到植株的各个部位。维管系统还具有重要的支撑功能,能够维持植株的直立状态。

古代的神话故事还赋予了蕨类植物某些神奇的特性。当时的人们就已经注意到蕨类植物并没有明显的繁殖器官(比如花、果实和种子),但这似乎并不影响它们的正常繁殖——它们仍旧年复一年地出现。相对于其他植物,蕨类植物真可谓是“异类”。

1669年,人们对蕨类植物的认知才有了初步进展,但当时的科学家仍然无法将“孢子”这种微小的细胞结构与繁殖联系在一起。直到18世纪中叶,二者之间的关系才逐渐明晰。但直到今天,对于普通人来说,蕨类植物的繁殖机制仍然是难以理解的,毕竟这里面充斥着各种陌生的专业术语。

细小莎草蕨

孢子,实际上是一种特殊的细胞,而并非植物的幼苗或胚胎。它也无法直接发育成新的植株。不过,一旦落入适宜的土壤且有充足的水分,孢子就会开始分裂,逐渐形成一个小小的繁殖体(被称为原叶体)。原叶体通常是扁平的心形结构,没有根、茎、叶和维管系统。它们的体形非常小,直径仅为6~7毫米。除了中心区域稍厚一些外,其他地方只有一层细胞。在中心区域的背面,有两个由配子发育而成的微小结构,其中一个是颈卵器,里面包含一枚卵子,而另一个是精子器,里面包含精子。原叶体直接从周围的水体中获取营养物质,而所谓的水体可能仅仅是地表的一层薄薄的水膜。蕨类植物仍然需要有水的环境,以便完成受精过程(精子必须借助水游到颈卵器中)。受精卵最终发育长成新的植株,即我们常见的蕨类植物。在这一过程中,原叶体会逐渐萎缩、凋亡,而幼小的植株将逐渐开始独立生活。植物学家通常会将蕨类植物的生活史分为两个阶段,第一阶段(即上述过程)称为配子体世代。

蕨类植物的生活史

独立生活的蕨类幼株会在春天破土而出,它具有拳卷的、亮绿色的嫩梢,形如权杖或提琴的头部。等到植株个体成熟后,嫩梢挺直,并展开羽片。随着羽片展开,它就进入生活史的第二阶段。这个阶段称为孢子体世代。在这一阶段,孢子体的任务就是生产孢子。一些种类的植株个体能产生几十万粒孢子,而另一些体形更大的种类的个体产生的孢子可达数百万粒。

每种蕨类植物都有其独特的孢子繁殖方式,这里只做一个简单的介绍。春天,蕨类植物的叶片背面会出现绿色的小疙瘩。到了夏天,这些小疙瘩会变成褐色的,此时的叶片看起来像发霉了一样。这些褐色的小疙瘩其实是孢子囊群,里面包含很多储存孢子的容器——孢子囊。有时孢子囊的外面还有一个薄薄的盖子,被称为囊群盖,能起到保护作用。

孢子成熟之后会被从孢子囊中释放出来,释放方式因种类而异。一些蕨类植物会通过某种机制将孢子弹射到空中。而另外一些蕨类植物的孢子囊只是简单地打开,任由流动的空气将孢子从母株上带走。不管蕨类植物采用哪种方式释放孢子,哪怕只有最轻微的风,甚至是难以察觉的气流,就能实现孢子在空气中的散播。

只有极少数的孢子能够幸运地在合适的时间落入合适的土壤中,也只有在温暖或阴凉、潮湿的环境中,孢子才会萌发和生长。如果它们所处的环境条件不合适,孢子也许还活着,但这一年肯定不会萌发了。

蕨类植物完整的生活史实际上比上面描述的要复杂得多,但你只要记住以下几点就可以很容易地掌握其生活史的核心内容:叶片产生孢子;孢子发育成原叶体;原叶体产生配子;配子融合,产生新的植株。在实践活动中,你将有机会去探索一些蕨类植物的生命历程。

在植物的生活史中,无性阶段(孢子体世代)和有性阶段(配子体世代)不断交替出现的现象称为世代交替。尽管这种有性繁殖方式在蕨类植物中很常见,但并不是所有蕨类植物只有这一种繁殖方式。某些种类还能够进行营养繁殖(而不依赖孢子或配子的参与),其中一种营养繁殖方式是通过根状茎(一种特殊的茎)的不断分株来实现的。这些根状茎的“触角”(茎尖)不断向外延伸,在远离母株的地方生根,形成新的植株。那里慢慢地就会出现一个新的居群。

孢子囊群可能散布在叶片背面或者集中分布在叶缘

蕨类植物可以借助叶、根或根状茎等营养器官进行无性繁殖。这种繁殖方式不需要孢子与配子结合,产生的后代都是母株的克隆体(遗传信息完全相同的复制品)。只要环境条件与母株的相符,这些克隆体及其居群就肯定能存活下来。

(在美国)难得一见的北美过山蕨[2](Camptosorus rhizophyllus)向我们展示了另一种营养繁殖方式。它具有长长的披针形的叶片,叶片会像弯拱一样向四周伸展。叶尖接触土壤后,就会在接触的位置生根,然后长出新的植株。这些新的植株其实都是母株的克隆体。

[2] 这个种只分布于北美东部地区,我国没有它的自然分布。——译者注

波士顿蕨[3](Nephrolepis exaltata‘Bostoniensis’)通常用于室内装饰,一般通过(从叶片中分出的)线状匍匐茎进行营养繁殖。这些匍匐茎一旦接触土壤就会长出根来,并扎入土壤中。

[3] 它是由高大肾蕨(Nephrolepis exaltata)培育出的一个著名园艺品种,这个品种在我国也被广泛栽培和利用。——译者注

鹿角蕨[4](鹿角蕨属中的某个种,Platycerium sp.)的根上有不定芽,每个不定芽都能长成一个新的植株。虽然有一些种类与鹿角蕨长得不像,但它们的叶面上也能长出不定芽(珠芽)。这些珠芽会逐渐长大,长出根须和根状茎。最终,它们脱离母株,成为一个个可以独立存活的植株。

[4] 鹿角蕨是世界著名的观赏蕨类,鹿角蕨属在我国也有分布,其中的Platycerium wallichii已被列为国家二级保护植物。——译者注

大部分蕨类植物都是多年生植物,不过当生长季即将结束、天气转冷时,它们的叶片就会变得枯黄而易碎。植株的地上部分都会枯死,但根状茎会活下来,以便过冬。等到来年春天来临,根状茎上的嫩芽将萌发出新的植株。到了秋天,你可以去找株蕨类植物观察一下。在植株的基部,你可能会摸到一团又圆又硬的东西,其实这是一丛拳卷的幼叶,它们会在来年春天展开。

有些蕨类植物,与某些松树、雪松和冬青一样是四季常绿的,为冬日大地增添了一抹绿色。(在北美东部地区)常见的圣诞耳蕨[5](学名为Polystichum acrostichoides,其英文名“Christmas fern”源自叶片上形如圣诞袜的小裂片)就是一种常绿的蕨类植物。在林间的小溪边、石墙边以及多石的林地中,你都可能发现它们的身影。此外,边缘鳞毛蕨[6](Dryopteris marginalis)和(在美国)比较少见的多毛碎米蕨[7](Cheilanthes lanosa)也会出现在上述的环境中。

[5] 这个种在我国没有分布,但同属(耳蕨属,Polystichum)的种类在我国分布有约170个种。——译者注

[6] 这个种在我国没有分布,但同属(鳞毛蕨属,Dryopteris)的种类在我国分布有127个种。——译者注

[7] 这个种在我国没有分布,但同属的种类在我国分布有7个种。该种没有正式的中文名,这里根据其拉丁名暂译为“多毛碎米蕨”:属名“Cheilanthes”在中文中称为“碎米蕨属”,种加词“lanosa”的意思是“多毛的”。——译者注

无论蕨类植物长在哪里,它们都会给周围的环境平添一些荒野气息。相对于那些绚烂的野花,蕨类植物则显得低调得多,但它们也是丰饶、美丽的大自然的创造者。既然如此,我们为什么不将这些美丽的生灵带回家与自己做伴呢?多花些时间与它们相处,细心地观察它们,与它们进行“交流”,看看能否从它们那儿学到些什么。兴许你会由此爱上它们。

北美过山蕨

边缘鳞毛蕨

以下这些实践活动会给你提供全新且多样的视角,指导你去探索蕨类植物是如何适应室内生活的。

现生的所有蕨类植物都是远古巨型蕨类植物的后代,它们曾经在地球的陆地表面占据显著地位。如今,它们却变得十分矮小,生活在一些不起眼的角落里,比如山坡上的石头缝或者溪岸的阴湿处。好在随着人们对野生蕨类植物越来越关注和喜爱,它们早已被引入室内进行栽培,供人观赏。那么,你怎么在家里还原它们的野外生境呢?什么样的蕨类植物能够忍受又干又热的室内环境?它们在缺少管养的情况下能在室内存活吗?

蕨类植物的形态结构。蕨类植物没有花、果实和种子,但以下这些特征使它们有别于其他植物。你可以探究一下,看看能否增加一些其他的特征描述。

复叶(或叶片):大多数蕨类植物具有平展的绿色叶片,复叶是蕨类植物最显著的特征。不同种类的复叶在大小和形状上各不相同。复叶通常由叶轴(或中脉)及其上的小叶共同组成。叶片可以进行光合作用,为植株制造养分。

小叶(或称羽片):复叶的组成部分。瓣片(或称小羽片)是小叶的组成部分,羽裂片是小羽片的组成部分,而齿状叶缘是指小叶、小羽片和羽裂片边缘的锯齿状突起。

叶轴:叶片的中轴,由叶柄自然延伸而成并贯穿叶片,用以支撑小叶。它和树叶的中脉十分相似,但只有当小叶深裂至叶片的中脉时,中脉才会被称为叶轴。

茎秆(或称叶柄):植株在叶轴以下、根以上的部分,起支撑作用。它通常有毛被或鳞片覆盖,一侧呈圆形,另一侧则为凹面或比较扁平;颜色为绿色、棕色、棕褐色、银灰色或黑色。

根状茎(或称根茎):在地面或者土壤表层水平生长的茎。

根:通常为柔软的丝线状,但有时也很坚韧,能够固定植株,并从土壤中吸收水分和矿物质。蕨类植物的根系是从根状茎上长出来的。

蕨类植物形态示意图

如何辨识蕨类植物。想要学会辨识蕨类植物,你可以注意观察自家周围的绿化带或者苗圃。就拿蕨类植物的叶片来说,它们的形状是上窄下宽的三角形还是两头尖的纺锤形,或者只是底部呈锥形?

蕨类植物种类之间的形态差异显著,一些种类特别纤弱,而另一些则较为粗壮。不同种类的羽片、小羽片和羽裂片都有所不同。虽然它们的叶片的结构比较相似,这让我们能够轻易地辨认出它们的种类,但植物学家还需要一套更加精细的专业术语,以便开展蕨类植物的分类研究。

叶片的形状

叶片的形状各异,可能是单叶,也可能是浅裂或深裂的复叶

具单叶的蕨类植物与常见的蕨类植物有很大的区别,它们的叶片呈简单的带状,并没有大多数种类所具有的羽状叶片。巢蕨[8](Asplenium nidus)就是一种常见的单叶蕨类植物,它是室内园艺师的最爱。另一种不怎么常见的是革叶蕨[9](Rumohra adiantiformis)。这个种的革质叶片具有光泽,呈暗绿色,它也很受欢迎。

[8] 巢蕨是世界著名的观赏蕨类,在我国热带地区有分布。——译者注

[9] 革叶蕨在园艺上被广泛应用,不过我国没有这个种的自然分布。——译者注

具浅裂叶的蕨类植物的叶片两侧有羽状浅裂,但裂口并未深达中脉。北美多足蕨[10](Polypodium virginianum)就属于这一类植物。

[10] 这个种在我国东北地区也有自然分布,中文名也称为“东北多足蕨”。——译者注

具复叶的蕨类植物的叶片已深裂至中脉,形成一系列明显的小叶(羽片)。复叶又分为以下几类。

一回羽状复叶:每个羽片都分裂至中脉。圣诞耳蕨就属于这一类。

二回羽状复叶:不仅叶片分裂出羽片,而且羽片继续分裂出小羽片。室内经常栽培的种类有井栏边草(Pteris multifida)和欧洲凤尾蕨(Pteris cretica)[11]。

[11] 这两个种在我国均有自然分布,分布广泛且较为常见。——译者注

三回羽状复叶:这是最为精致和复杂的复叶,叶片会分裂为羽片,羽片又分裂为小羽片,小羽片再分裂为羽裂片。适合室内栽培的有毛叶铁线蕨(Adiantum hispidulum,)、胡萝卜叶铁角蕨(Asplenium daucifoium)和斐济骨碎补(Davallia fejeensis)[12]。

[12] 这三种蕨类植物在我国均没有自然分布,但在园艺上我国已有栽培和应用。——译者注

在大多数情况下,同一株蕨类植物的叶片都是一模一样的,但对于某些种类,一个植株上会有两种不同类型的叶片。那些长有孢子囊的叶片称为孢子叶(可育叶),不长孢子囊的叶片称为营养叶(不育叶)。

在形态上,孢子叶通常与数量更多的营养叶长得并不一样。举例来说,非常喜阴的球子蕨[13](Onoclea sensibilis)会长出呈细棍状且有分枝的孢子叶,上面的孢子囊群看起来就像棕色的小串珠,点缀在孢子叶的小分枝上。在营养叶枯萎和死亡后,孢子叶还能继续存活较长的一段时间。

[13] 这个种在我国东北和华北地区也有自然分布,这个属(球子蕨属,Onoclea)只有这一个种。——译者注

球子蕨

留心观察室内或花园里的蕨类植物,找一找哪些是它们的孢子叶。这些孢子叶是在什么时候长出来的?它们是一下子冒出来的吗?如果不是,这些孢子叶的生长过程会持续多久?孢子囊群是在什么时候开始出现的?那些看起来相似的叶片都是孢子叶吗?其中有没有营养叶?孢子叶和营养叶分别在什么时候开始枯萎?蕨叶的平均寿命有多长?一株蕨类植物在一个生长季内会长出多少片叶子?在笔记本上记录下你的发现。

当春天到来时,亮绿色的蕨类植物幼苗破土而出,你会发现它们的植株顶端都呈卷曲状。这一结构称为拳卷叶。

拳卷叶是由于蕨叶的上下表面异速生长而形成的。随着植株的生长,拳卷叶会慢慢地伸展开来,露出里面幼嫩的羽片。一些种类的拳卷叶会被密密麻麻的棕色鳞毛所覆盖,还有些种类的叶轴上会长出一层光滑的毛被。在合成纤维发明之前,人们常常从大型热带蕨类植物上割取这种毛被,作为室内装饰品的填充物。

欧紫萁(Osmunda regalis) 北美多足蕨

你可以在春天做一个观察,看看蕨类植物幼苗是在什么时候从土里冒出来的,它的拳卷叶是否覆盖着一层保护性的棕色、棕褐色或白色毛被,拳卷叶变为成熟的叶片需要多长时间。注意观察不同的种类,它们都有拳卷叶吗?还是说一些有,而另一些没有?

当你在秋天拨开一丛蕨类植物的基部时,会发现一些幼叶隐藏在下面。幼叶卷曲得很紧,也很坚实。它们围绕在根状茎四周,也许上面还覆盖着一层薄土。

夏天是观察成熟孢子的最佳季节,你可以根据孢子囊群的颜色判断孢子是否成熟。孢子成熟时,孢子囊群呈有光泽的深棕色。如果孢子囊群是白色或者绿色的,则表明孢子还没有成熟。如果孢子囊群早已破裂,则意味着孢子已经散发出去了。

一些种类的孢子囊群被一层薄膜覆盖着,这层薄膜称为囊群盖,它的形状可能是圆形、椭圆形或者较为狭长。对于不同种的蕨类植物来说,它们的孢子囊和囊群盖的大小、形状、颜色和位置都是不一样的,可以作为分类鉴定的依据。

分株紫萁(Osmunda cinnamonea)

荚果蕨(Matteucchia struthiopteris)

欧洲蕨(Pteridium aquilinum)

掌叶铁线蕨(Adiantum pedatum)

那些作为室内观赏植物的蕨类植物的孢子囊群其实也各不相同。铁线蕨[14](铁线蕨属的某个种,Andiantum sp.)的孢子囊群位于小羽片的边缘,藏在叶缘的褶皱里。圣诞耳蕨的孢子囊群则密集排布在靠近叶片顶端的羽片上。金背蕨[15](Pentagramma triangularis)的孢子囊群生长在孢子叶的背面,被一种黄色粉末覆盖着,故而得名。

[14] 铁线蕨属植物广布于世界各地,我国现有30个种。——译者注

[15] 这个种以及它所在的属(铅背蕨属,Pentagramma)在我国均没有分布。——译者注

你养的蕨类植物的孢子在什么时候成熟?是所有叶片上都有孢子,还是有一部分叶片上有?孢子在叶片上是怎么分布的?是长在孢子叶上吗?孢子囊群上有没有囊群盖?描述一下孢子囊的形态。给它画一幅画,或者拍几张照片。别忘了从不同角度进行观察。在笔记本上记录你的发现。

用小刀将不同种类的植株的茎秆切开,并从横截面上观察维管束的类型,然后相互比较一下。同时,对比一下同一植株茎秆的基部和顶部的维管束,看看有什么区别。在蕨类植物的分类研究中,维管束的类型可以作为物种划分的依据。

生长方式。蕨类植物都是多年生植物。在一个生长季结束后,地上的叶片会枯死,但根状茎会继续存活下去。每年春天,根状茎的一端会长出新生叶,而另一端则会逐渐枯死。为了观察这种生长方式,你可以在生长季围绕一棵植株在地上画个圈,第二年春天再去看看它所覆盖地表的面积和形状有没有变化。

室内栽培。每个打算在家里栽培蕨类植物的朋友都会问的第一个问题是到底哪些种类适合在室内栽培。从表面上看,蕨类植物的营养需求并不高,有光照、土壤、较高的温度和较高的湿度就够了。满足前三个条件不难,但要提供合适的湿度并不是那么容易。冬天,我们的家里虽然暖和,但很干燥。实际上,这种家居环境更适合仙人掌,而不适合蕨类植物生长。

那些在室内生长良好的蕨类植物通常是一些生长在热带雨林里的种类,它们往往是一些附生的种类(生长在其他植物上,但又不伤害被依附的植物)。相对于在地面上生长的蕨类植物,它们对湿度的要求较低。下面列出的是一些在室内生长良好的蕨类植物。

波士顿蕨:这是一种广受欢迎的蕨类,在园艺上被广泛栽培和应用。它有一系列品种,有些品种的叶片长达1米[16],有些品种具有羽毛状的复叶,笔直向上生长。

[16] 原文为“10 feets”(10英尺),也就是3米左右,显然有误。通过网络查询,一般认为叶片可长达1米。——译者注

将波士顿蕨养一段时间之后,你会注意到它的根球周围新长出了一些棕色的幼叶,这意味着你需要把它换到一个更大的花盆里。当然,你也可以把根球分割成几部分,分别种在几个小花盆里。

与其他蕨类植物不同,波士顿蕨一般不用孢子进行繁殖。它的植株会长出细长而无叶片的绿色匍匐茎,这些匍匐茎会变成一株株小幼苗。你可以把它们剪断,移种在花盆里。

肾蕨(Nephrolepis cordifolia)具有块状的根茎,这个特点是其他肾蕨属植物(包括波士顿蕨)所没有的

“毛脚”蕨:这是一类很容易栽培的蕨类植物。它们的根状茎暴露在外,看起来很像动物的毛茸茸的脚。其实,这些“毛”是根状茎表面的有色鳞片。根状茎,或者说它们的“脚”,会在土壤里四处延伸。如果把它们种在网状容器里,这些“脚”就会从网孔中钻出来。随着“脚”的发育,它们还会长出新叶来。对于“毛脚”蕨来说,篮子是最佳的栽培容器。其中的一些种类,如“兔脚蕨”[17](骨碎补属的某个种,Davallia sp.)、圆盖阴石蕨[18](Humata tyermannii)和“野兔脚蕨”[19](金水龙骨属的某个种,Phlebodium sp.),也是室内栽培的好选择。

[17] 该中文名是根据英文名直译而来的,其所在属在世界上有广泛分布,我国现有8个种。——译者注

[18] 这个种在我国台湾和云南有自然分布,其所在属(阴石蕨属,Humata)在我国约有9个种。——译者注

[19] 该中文名是根据英文名直译而来的,其所在属在我国没有分布。——译者注

“兔脚蕨”

鹿角蕨:它看起来和常见的蕨类植物一点也不像,巨大的革质孢子叶很像鹿角,而营养叶则聚集成盾状结构。种植者通常会将鹿角蕨高高挂在墙上作为装饰,你只需要找到一堵靠窗的墙就可以栽种它了。

二歧鹿角蕨(Platycerium bifurcatum)

圣诞耳蕨:这种常绿的蕨类植物是很受欢迎的室内植物。从夏末到秋初,它的孢子叶上都长有孢子。这种植物很容易辨识,你只要看看羽叶上是否有圣诞袜形状的小裂片就行了。虽然这种植物在北美的野外很常见,但你只要给它提供基本的生长条件,它就能在室内生长得很好。

圣诞耳蕨

纽扣蕨[20](Pellaea rotundifolia):这个名字很贴切,它能为我们的室内花园增添一些多样性和趣味性。它的叶片长达20厘米,小叶呈纽扣状,叶片光滑且呈深绿色,非常容易辨识。

[20] 纽扣蕨原产于新西兰、澳大利亚大陆和诺福克岛,是美国的外来植物。——译者注

三角叶铅背蕨[21](Pentagramma triangularis):这种蕨类植物在室内生长良好,在室外也比较适合作为地被植物,有时还被种在岩石园里,高大的黑色叶柄使它具有十足的趣味。由于孢子叶背面覆盖着一层厚厚的黄色粉末,因此你只有擦去粉末,才能发现隐藏在下面的孢子囊。

[21] 这个种在我国没有自然分布,也没有正式的中文名,这里根据其拉丁名暂译为“三角叶铅背蕨”。属名“Pentagramma”的中文名为“铅背蕨属”,种加词“triangularis”的意思是“三角叶的”。——译者注

巢蕨:和鹿角蕨一样,它也有革质的叶片。不过巢蕨的叶片是带状的,可以长到大约30厘米。

巢蕨

海金沙[22](Lygodium japonicum):只有少数几种藤本蕨类植物适合在室内生长,海金沙便是其中之一。它的茎细长而结实,叶片像手掌。

[22] 这个种在我国分布广泛,较为常见,其所在属(海金沙属,Lygodium)在我国有10个种。——译者注

栽培方法。蕨类植物有几种栽培方法。实际上,只要条件适宜,它的叶、根或者根状茎就能长出新的植株。下面介绍两种相对简单的栽培方法。

1.对于那些具有明显根状茎的蕨类植物,它们的栽培较为容易。你只需将根状茎切下来一段,然后用细铁丝把它固定在土壤里就行了。不过要注意,切段只能有一半在土壤里,另一半要露出土壤。

2.波士顿蕨一般通过匍匐茎进行繁殖。它的匍匐茎是从叶丛基部长出的线状茎,茎上长有细小的芽。如果你把一根长芽的匍匐茎拉到一旁的盆栽土中,再用细铁丝将它固定在土壤里,芽就会在与土壤接触的地方生根,并长出新的幼苗。这个过程不需要配子(性细胞)的结合,因此新的植株是与亲本植株一模一样的克隆体。

如果采用播种孢子的方式来栽培蕨类植物,你需要非常有耐心,愿意等待很长的一段时间(往往是几个月),然后才能看到你期望的结果。

第一步,做好准备。你需要准备几个能够盖紧的容器。如果没有盖子,你也可以用塑料膜封住容器口,然后用橡皮筋将其绷紧。这样的容器有两个用途:一是它能保证植株免受空气污染,因为真菌孢子、藻类、花粉和其他潜在的有害颗粒会危害蕨类植物的生长;二是良好的密封条件能够保持容器内部温暖和湿润,高湿环境有利于孢子萌发。

需要强调的是,一定要使用无菌容器和无菌土壤。你可以用浓度为10%的漂白液给容器灭菌。布鲁克林植物园建议使用两份珍珠岩和一份泥炭藓的无菌混合物,并添加缓释肥和微量营养素,而不使用无菌土壤。如果你需要自己准备复合营养土,记得必须用微波炉对土壤进行灭菌消毒。另外,在整个过程中使用的任何水都应该消毒。你可以将自来水煮沸10分钟,晾凉后再使用。当然,使用蒸馏水也是可以的。

容器最好放在朝北的窗户边,这样既可以保证有充足的光照,又可以避免阳光直射带来的伤害。如果你家没有朝北的窗户,则可以使用日光灯作为人工光源。灯泡与容器之间要保持20~50厘米的距离,而且每天需要持续照射14小时。

要将土壤的温度维持在18~24摄氏度,每天的温差变化不能超过0.6摄氏度。

第二步,收集孢子。可以按照前面介绍的方法判断孢子囊是否成熟。如果你发现一个具有成熟孢子囊的叶片,则可以将它放在一张干净的白纸上(也可以使用纸巾,它能够很好地吸收叶片中的水分,加快其干燥),然后用另一张干净的白纸盖住它。别忘了在纸上放一个有点分量的物品,防止纸张移动或被吹走。一两天后,孢子囊就会释放出孢子,你将看到白纸上有一些细小的深色颗粒。

抬起白纸向一边倾斜,然后轻轻弹几下,将残留的孢子囊碎壳等杂物弹落,此时还附着在纸上的东西就是孢子了。把这些孢子收集起来,装入信封里备用。

第三步,播撒孢子。将孢子均匀地撒在容器里的土壤表面,并把容器封盖好。大约两周后(也许更快),你会看到土壤表面有一层绿色的薄膜,这说明一切都很顺利。如果没有放大镜,你就没法看到正在发育的丝状原叶体。再过5个月,土壤会被一层原叶体所覆盖。如果容器里看起来很拥挤,说明原叶体长得太多了,你可以用刀片切掉一些。专家建议,每次操作前都要用漂白液擦拭你需要使用的所有工具以及你的双手。

原叶体可能要在12个月后才能长出孢子体,不过通常在6个月后你就能看到一些孢子体发育的迹象。当孢子体开始出现时,你可能还需要削减原叶体。随着孢子体继续生长,你会看到它们长出了更多的叶片。这个时候,你就可以打开盖子了。

虫害防治。蚜虫、蚧壳虫、叶螨和粉蚧是对室内栽培的蕨类植物危害最大的一些昆虫。虽然可以使用化学农药来杀灭害虫,但如果能引入它们的天敌进行生物防治,效果将更加理想。

瓢虫特别喜欢捕食蚜虫。有一种瓢虫叫作集栖瓢虫(Hippodamia convergens),它特别适合用于清除蕨类植物上的蚜虫。蚜虫的另一个天敌是草蛉,它属于草蛉科。此外,草蛉还喜欢捕食成年和幼年的蚧壳虫。

对于叶螨的防治,可以考虑引入捕食性螨。这种螨虫甚至比它的猎物还要小。这种微小的蛛形纲动物能够吃掉那些成年叶螨和它们的卵。

还有一种有效控制粉蚧的方法,就是引入一种名为隐唇瓢虫的微小甲虫。

常见的室内植物害虫(非等比例)

草蛉(草蛉科)

集栖瓢虫

搭建一个生态缸。生态缸其实是一种迷你温室,让你全年都能享受蕨类植物带来的乐趣。为此,你需要一些容易获得的简单材料。

首先,用滚烫的热水将一个1加仑(约3.8升)的广口玻璃罐清洗干净,然后冲洗一次,再把它晾干。为了保证排水通畅,在罐子的底部铺上一层砾石或小块黏土,厚度约为2.5厘米;再铺上一层5~6毫米厚的木炭,用于吸收土壤中因植物腐烂而产生的气体。将购买的无菌营养土倒入玻璃罐内,厚度大约为5厘米。土壤需要蓬松透气,因此营养土中通常都混有壤土。

那些最适合养在生态缸里的蕨类植物往往是些体形较小、生长缓慢的种类,如冷蕨[23](Cystopteris fragilis)和北美多足蕨。

[23] 这个种在我国的分布广泛,其所在的冷蕨属(Cystopteris)在我国分布有11个种。——译者注

如何满足植物的基本需求,需要在多大程度上满足这些需求?这些要根据实际情况来确定。以下的建议源自爱德华•弗兰克尔的《蕨类植物》(Ferns and Their Allies)一书。

北美多足蕨

光照。把你的生态缸放在靠窗(朝北)的地方,这样它可以接收到充足的散射光。一定要避免阳光直射,因为这对蕨类植物来说是致命的。你也可以使用人工光源,如前所述。你需要通过不断试验,才能找到最适合蕨类植物生长的环境条件。

水分。生态缸所需的水量取决于容器的大小、摆放的位置以及植物的种类。缸里的土壤既不能太湿,也不能太干。如果植物看起来长得很健康,那么你浇的水大概是合适的。

空气。植物也需要空气,因此生态缸不能完全封闭,一定要留有通气孔。

如何学习更多的知识。要了解更多的蕨类植物知识,其中一个好方法是加入一个自然爱好者团体。