华为网络技术系列

书名:数据通信基础

ISBN:978-7-115-67823-2

本书由人民邮电出版社发行数字版。版权所有,侵权必究。

您购买的人民邮电出版社电子书仅供您个人使用,未经授权,不得以任何方式复制和传播本书内容。

我们愿意相信读者具有这样的良知和觉悟,与我们共同保护知识产权。

如果购买者有侵权行为,我们可能对该用户实施包括但不限于关闭该帐号等维权措施,并可能追究法律责任。

主 编 王 雷 吴局业

副 主 编 韩 涛 黄明祥 李军辉

责任编辑 邓昱洲

人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号

邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn

网址 http://www.ptpress.com.cn

读者服务热线:(010)81055410

反盗版热线:(010)81055315

本书共5 篇17 章。第一篇(第1 ~ 2 章)介绍数据通信的基本概念、发展历史、关键技术指标和关键定律等内容。第二篇(第3 ~ 7 章)阐述数据通信主要技术的原理、应用场景及演进的内在逻辑,为读者梳理数据通信相对完整的技术脉络和演进过程。第三篇(第8 ~ 12 章)聚焦数据通信的主要产品,详细介绍产品的硬件架构、软件架构、交换架构和转发架构,为读者理解数据通信技术的落地找到具象化的载体。第四篇(第13 ~ 16 章)聚焦数据通信的主要产业,梳理产业的发展趋势和挑战,并对相关产业的关键架构和技术进行分析,介绍如何将产品和技术方案应用到具体的产业场景。第五篇(第17 章)结合华为在数据通信领域多年的工作经验和研究成果,沿着场景创新和技术创新两条主线对数据通信产业的未来发展进行展望。

本书汇聚了华为数据通信产品线技术专家在技术创新、产品设计与开发、技术标准制定过程中的实操经验和深度思考。本书内容丰富、框架清晰、知识实用,适合即将从事或者已经从事数据通信行业的工程师阅读,也适合网络主管部门、科研机构、高校的相关人员阅读。

主 任 王 雷 华为数据通信产品线总裁

副 主 任 吴局业 华为数据通信产品线副总裁

赵志鹏 华为数据通信产品线副总裁

委 员 (按姓氏音序排列)

蔡 骏 程 剑 丁兆坤 冯 苏 葛文涛

韩 涛 贺 欢 胡 伟 金 剑 金闽伟

李武东 李小盼 梁跃旗 刘建宁 刘 凯

钱 骁 邱月峰 王 辉 王武伟 王焱淼

吴家兴 杨加园 殷玉楼 张 亮 赵少奇

主 编 王 雷 吴局业

副 主 编 韩 涛 黄明祥 李军辉

委 员 (按姓氏音序排列)

畅文俊 陈 乐 陈 莹 高 雅

何 向 蒋雅娜 矫翠翠 李小盼

李艳民 李晔帆 李振斌 刘 飞

刘淑英 刘 水 刘 晔 骆兰军

马 楠 钱国锋 钱士明 乔立忠

曲志军 任广涛 田太徐 汪大海

王海波 王火青 王 飓 王连强

吴兴勇 夏世远 谢 婷 鄢思友

闫广辉 杨晓芬 姚成霞 曾海飞

张 扬 赵 洁 周剑毫

人类对高效信息传递的追求,贯穿了整个文明的进程。从远古的烽火狼烟、驿马传书,到19世纪莫尔斯电码划破长空,再到20世纪光纤承载的比特洪流,每一次通信技术的跃迁都在重塑社会和经济形态。1969年,ARPANET首次实现跨地域节点的通信,不仅孕育了互联网的雏形,更开启了信息和资源共享的新纪元。而TCP/IP的诞生以简单的规则使异构网络得以无缝连接,催生了互联网、云计算和物联网的繁荣。在这一进程中,数据通信网络从单纯的信息传输载体,逐步演变为支撑现代社会的“神经系统”。

网络技术数字化发展的几十年也是中国通信网络技术从跟跑到并跑,再到在新赛道竞逐领跑的过程,中国抓住技术换代的机遇,并把握正确的发展路径,实现了后来居上。我作为亲历者,目睹了X.25分组交换让位于TCP/IP的范式革命,见证了以太网从10 Mbit/s同轴电缆网络向400 Gbit/s数据中心网络的惊人跃迁,更亲历了互联网从学术科研网络演变为整个数字社会基座的沧桑巨变。然而,越是深入这个领域,越能深刻体会到技术为根、人才为本,根深才能叶茂、本固才能枝荣。在技术跃迁的背后,更需要回答一个根本性的问题:在技术快速迭代、学科加速融合的背景下,如何培养适应未来发展的创新型人才,如何让创新型人才成为技术突破的核心驱动力?

在计算机网络或者数据通信网络领域,从业者在学习过程中常常会面临4个方面的挑战。首先是知识体系具有历史沉积性,例如ATM技术虽然退出了历史的舞台,但是信元转发、标签设计等思想仍然对IP网络的发展有巨大的影响,IP网络的能力从不确定性向确定性发展就是例子。其次是技术演进具有阶跃性,例如IPv6不仅是对IPv4地址空间的极大扩展,还可以赋能网络地址字段新的功能,适应以数据为要素的新型应用需求。再次是IT和OT边界具有模糊性,例如当TSN技术使工业以太网承载精准控制信号时,传统计算机网络与工业控制网络的界限就变得越来越模糊。最后是底层架构和上层应用具有解耦性,TCP/IP协议栈的分层架构、网络可扩展性的设计原则赋予网络底层架构持续的生命力,而SDN、ADN、算网融合、空天地协同等新技术,则是对网络基础理论的创造性延伸。在人才培养和梯队建设的过程中,既要凝练ICT发展过程中的“不变要素”,也要注重体现产业发展与技术进步引发的学习内容的更新;既要突出分层技术原理与具体知识点的理解和掌握,也要注重帮助学生和从业者建立系统观、整体观,提升解决复杂问题的创新能力。

本书很好地展现了技术和应用在发展过程中的变与不变,凝结了多位技术专家在技术创新、产品设计与开发、技术标准制定过程中的经验和思考,同时融入了华为在人才储备和梯队建设方面的实践经验。更加可喜的是,本书的内容编排也颇具匠心:首先以TCP/IP分层架构为锚点,逐层解构技术原理和演进逻辑;然后以关键产品为提纲,介绍软件、硬件、交换、转发的实现机制,使技术和方案找到落地的载体,让知识完成从抽象化到具象化的落地;最后从产业的视角,介绍业务挑战及对应解决方案,并结合具体的应用实践,完成从技术方案到产业应用的重构。这种“先解构后重构”的写作范式,为人才的培养和技术的传播提供了很好的方法论启示。

衷心希望本书能够成为数据通信网络从业人员学习成长和能力提升的优秀参考书,期待本书能鼓励更多的青年科技工作者投身到数据通信系统的研发和应用中,并在实践中成长为数据通信网络相关理论、方法、技术、产品与应用的复合型人才。

邬贺铨

推进IPv6规模部署和应用专家委员会主任

互联网诞生已超过半个世纪,从PC互联网到移动互联网,从消费互联网到产业互联网,目前以TCP/IP为基础的数据通信网络已经渗透到生产、生活的各个领域,对人类社会产生了深远的影响,造就了全球数字经济的奇迹。面向未来,以5G、云、AI为代表的新ICT正在重塑世界,“万物感知、万物互联、万物智能”的智能世界正在到来。这是一次数字化、智能化与网络化深度融合的技术革命,技术迭代的速度在加快,学科融合的诉求越来越强烈,对复合型创新人才的需求也越明显。

作为深耕信息通信领域四十余载的实践者,我亲历了从模拟交换到数字交换,从电路交换到分组交换的技术演进,见证了TCP/IP战胜ATM成为事实标准的过程,熟悉为了弥补IPv4地址不足的各种实现方案和IPv6规模部署的落地,也体会到SDN和SRv6新技术对传统网络的颠覆。这些经历让我深刻地意识到数据通信的知识具有历史积淀深厚、演进路径复杂、技术交叉渗透等多个方面的特殊性。

在万物互联向万物智联跃迁的产业变革中,数据通信网络正经历着技术融合与边界重构的双重挑战。以太网(Ethernet)、IP网络、移动通信网络等传统技术加速交织,云网融合、算网融合、空天海地一体化等新范式不断涌现。面对这种复杂场景,从业者往往会陷入“知识碎片化”的困境,或是迷失在协议的细节中,或是困顿于技术迭代的旋涡里。新人在学习过程中,不仅要耗费时间掌握核心原理,还要花费精力梳理技术脉络的因果关联。从业者从新人成长为专家,需要经历一场从混沌到有序的“认知突围”。

本书由华为数据通信产品线多位网络架构师和技术专家精心编写,可以作为这场“认知突围”的“敲门砖”。本书系统阐述了什么是数据通信,它和互联网、以太网、计算机网络等概念之间的区别和边界是什么,数据通信网络的最初形态是什么,它是如何一步一步演进到今天这样的状态的。在这个过程当中,哪些主要技术方案在产业中找到了合适的应用场景,哪些技术方案被淹没在历史的长河中,这些演进过程的关键变量是什么、底层逻辑是什么,我们从中能得到哪些经验和启示,未来数据通信会往哪些方向发展演进,本书试图回答的就是这些看似简单,却没有清晰答案的问题。在阐述数据通信网络发展演进的过程中,本书给读者提供了系统学习和理解数据通信网络的新路径、新地图。

本书以TCP/IP分层模型为骨架,引入了技术方案发展的推演过程,例如分析了IP与ATM的理念之争,思考了IP的“尽力而为”还能走多远,指出了IP和MPLS的通病,分析了SR技术如何让“鱼和熊掌兼得”等。这种技术史观的引入,旨在让读者理解“协议标准从来不是最优解,而是多方约束下的动态权衡”。

本书不仅梳理了知识体系,还提供了一套认知方法论,它教会读者如何用架构师的眼光拆解复杂性,用战略家的思维预判技术拐点,用产业家的格局平衡多方诉求。期待这本书能够给更多人带来新的思考和启发,激发更多的智慧和创新,为数据通信产业发展带来新鲜血液和力量。

闻库

中国通信标准化协会理事长

数据通信网络知识体系庞大,历史沿袭复杂、发展演进快速,与以太网、计算机网络、互联网等领域的边界交叉模糊,导致数据通信产业现在及未来的从业者在学习成长和能力提升方面容易走很多弯路,缺少清晰的知识体系地图和优秀的学习路径指引。本书不仅很好地解决了这一问题,而且可以作为高等学校计算机网络、数据通信相关专业的扩展教材,以及数据通信从业者岗前培训的参考书。

崔勇

清华大学计算机科学与技术系教授、博士生导师

中国通信标准化协会理事,国际互联网标准化组织IETF IPv6过渡工作组主席

本书以数据通信网络的基本概念、历史沿革和发展脉络为线索,详细阐述了数据通信网络主要技术的原理与价值,并详细推演了技术演进的内在逻辑。在介绍技术原理的同时,本书还介绍了数据通信产业的业务趋势和技术方案,融入了华为数据通信专家团队的知识和产业实践。本书内容丰富、框架清晰,有较好的实用性,既适合即将从高校学生转型为从业者的新人阅读,也适合高等学校、科研机构作为计算机网络相关课程的扩展和补充。

张维刚

哈尔滨工业大学(威海)计算机科学与技术学院副院长,教授、博士生导师

在信息技术深刻重构全球竞争格局的今天,数据通信网络作为数字经济的“神经系统”,其技术演进与人才培养已成为国家战略的核心命题。本书系统地总结了数据通信网络的发展,包括网络的历史、技术的更新、架构的演变、产业的创新等,内容翔实。相信本书的出版对立志投身数据通信产业的广大学子和数据通信产业的从业者均大有裨益。

田臣

南京大学教授,博士生导师,国家杰出青年科学基金获得者

该书阐述了数据通信网络的基本知识、主要技术方案的原理、应用场景及发展演进的底层逻辑。理论部分以TCP/IP技术框架为核心脉络,突破传统教材“逐层解剖”式的知识介绍,帮助读者梳理了技术演进的因果关联。同时,本书还开创性地融入了技术产品化及产业生态化的逻辑,让知识完成了从抽象到具象的落地。相信本书的出版能给数据通信现在和未来的从业者带来更好的指导与启示。

黄传河

武汉大学计算机学院网络研究所所长,教授、博士生导师

本书凝结了作者团队在数据通信领域多年的技术沉淀与创新成果,同时融入了华为在ICT人才培养与梯队建设中积累的宝贵经验。自20世纪90年代网络技术进入中国以来,国内数据通信产业历经三十余年的蓬勃发展,已从早期突破地理限制实现跨地域互联,迈入了万物互联的新时代。当前,伴随着人工智能技术的迅猛发展,数据通信技术在SDN之后,迎来了又一个高速发展的新阶段。在此背景下,本书不仅系统梳理了数据通信网络的知识体系,更融入了对前沿技术趋势的前瞻性思考,为读者呈现了从理论基础到技术前沿的全景视野。本书兼具扎实的技术深度与突出的实践指导价值,既可助力初学者系统学习数据通信产业,亦可为高校、科研机构及企业网络管理者提供重要的补充参考。

宋世民

上海华讯网络系统有限公司总裁

数据通信产业的竞争力,不仅取决于技术创新的速度,更依赖广大从业者的学习。数据通信产业的历史沿袭比较厚重,演进路径存在一定的跳跃性,新人在学习过程中,不仅需要耗费时间掌握技术原理,还需要耗费大量精力去厘清技术脉络的因果关联。本书的价值正在于将离散的技术模块重构为完整的有机系统,在梳理数据通信架构和技术的同时,帮助读者构建了较为完整的知识体系和高效的学习路径。对数据通信网络的从业者来说,这是一本优秀的指导书和岗前培训参考书。

刘向阳

美的集团首席信息安全官(CISO)兼软件工程研究院院长

1992年,有着“互联网之父”之称的温顿·瑟夫(Vinton Cerf)在出席因特网工程任务组(Internet Engineering Task Force,IETF)大会时穿了一件印有“IP on Everything”的T恤。这在当时看来或许只是对未来的一种期望,但在30多年后的今天已成为现实。

IP网络(即数据通信网络)一端联接万物、一端联接应用,起到了桥接物理世界与数字世界的关键作用,推动了深刻影响人类社会发展进程的信息革命。数据通信网络对互联网、工业物联网等现代通信网络及云计算、人工智能等现代信息技术起着重要的支撑作用,已经成为整个数字经济的底座。

然而,掌握数据通信的知识体系不是一件容易的事情。数据通信领域的知识体系庞大、历史沿袭复杂、演进快速,而且与以太网、计算机网络、互联网等领域的边界模糊,较难形成清晰的知识体系地图和有效的学习提升路径。

当前,大部分高等学校的信息通信类专业设有“计算机网络”课程,以及和计算机网络内容相关联的通信类课程。其中大部分课程按照计算机网络体系结构的层次模型,逐层介绍知识、方法和技术。这种基于解剖思维的知识组织方式非常有利于学生掌握每个具体的知识点,但是也存在一定的不足,例如缺乏对技术底层逻辑的推演,未能体现关键技术的架构、原理与价值等,对产品及产业实际应用的介绍欠缺,缺少产教融合的实践等。学生在学完这类课程后,无法建立起数据通信网络的知识体系,不能深刻理解网络核心技术的原理和价值,也不能完全掌握如何在实际产业中应用这些技术方案等。

华为数据通信产品线的技术专家在数据通信领域进行了长期的理论研究和大量的实践,并参与了IETF大量IP网络相关标准的制定工作,不少专家有丰富的工程项目实践的经验。同时,华为陆续出版了聚焦园区网络、数据中心网络、广域网络、网络安全等相关领域架构与技术的图书,在业界获得了较好的反响和评价。基于丰富的研究成果和实践经验,华为数据通信技术团队倾力打造了本书。本书和华为已出版的聚焦架构与技术的图书一脉相承,并在内容上进行了丰富和扩展,可以作为学习数据通信知识的入门图书。本书较为完整地阐述了数据通信的重要发展、主要技术、主要产品、主要产业等相关内容,尝试为读者构建一张数据通信知识体系地图,并规划一条较为高效的学习路径,可以作为高等学校计算机网络相关课程的内容补充。希望本书能成为数据通信领域理论学习和能力提升的“红宝书”。

本书以数据通信的基本概念和前世今生为起点,详细阐述数据通信的主要技术方案的原理、价值及演进逻辑,接着详细介绍数据通信的产品及其架构,然后具体说明数据通信核心产业的业务趋势和主要技术方案,最后展望数据通信的未来发展趋势。全书共分5篇17章,主要包括如下几部分的内容。

第一篇 数据通信基础篇:第1~2章,主要介绍数据通信的基本概念,梳理数据通信的前世今生,并说明数据通信的关键技术指标、关键定律及主要的标准化组织。同时,沿着构建一个数据通信网络的任务主线,带领读者了解数据通信的全貌。

第二篇 数据通信技术篇:第3~7章,主要阐述数据通信的主要技术,例如以太网技术、TCP/IP体系架构、IP/MPLS网络技术、“IPv6+”网络协议创新,以及软件定义网络(Software Defined Network,SDN)和自动驾驶网络(Autonomous Driving Network,ADN)等。这一篇介绍各项技术的历史沿革、技术流派和演进的内在逻辑,并概述主要技术的原理和价值,梳理相对完整的数据通信技术发展脉络。

第三篇 数据通信产品与架构篇:第8~12章,介绍数据通信的主要产品,包括交换机、路由器、无线局域网(Wireless Local Area Network,WLAN)产品、安全产品、网络控制器等,并详细介绍数据通信产品的硬件架构、软件架构、交换架构及转发架构等相关内容。

第四篇 数据通信产业篇:第13~16章,重点介绍园区网络、数据中心网络、广域网络、网络安全等数据通信的核心产业,阐述每个产业的业务趋势及挑战,介绍每个产业的关键架构和关键技术方案,同时对每个产业的未来发展进行简要的展望。

第五篇 数据通信未来演进篇:第17章,沿着场景创新和技术创新这两条主线,对数据通信的未来演进进行展望,讨论未来的数据通信将在哪些领域展现其应用潜力,又将孕育出哪些新技术。

数据通信作为万物互联的基础,还处于不断变化的过程中,其内涵在不断丰富,技术在不断演进,场景在不断更新,加之作者团队能力有限,书中难免存在不足之处,敬请各位专家及广大读者批评、指正,在此表示由衷的感谢。

作者

2025年8月

数据通信诞生于20世纪50年代,是在计算机技术和通信技术迅速发展的基础上将二者结合而成的一种新的通信方式。经过70多年的发展,目前数据通信早已渗透到各行各业,并引发了消费互联网和产业互联网的巨大变革。本章介绍数据通信的基本概念,梳理数据通信的前世今生,并说明数据通信的关键技术指标、关键定律及主要的标准化组织。

早在1876年,人类就发明了电话。随后,电话通信网络(后来发展成电信网络)得以普及。这一时期的电话通信网络主要解决人和人之间的通话诉求,通信的主要内容是话音。如图1-1所示,电话通信主要是在电话机之间发送和接收连续的声音信号,打通电话后,只要不挂机,通信链路就被持续独占;而且,电话通信是单任务的,一个用户一次只能进行一个通话。

图1-1 电话通信

20世纪50年代,随着以二进制为基础的电子计算机逐渐成熟,为了更加有效地利用昂贵的计算资源,逐步产生了计算机和计算机之间的通信诉求。在这种背景下,科研人员将计算机技术和通信技术相结合,发明了一种新的通信方式,即数据通信。在此基础上形成的数据通信网络有别于以往的电话通信网络,它传输的是二进制的数据(即“0101”的数据流)而不是话音。所以说数据通信是为了实现计算机与计算机之间或者终端与计算机之间信息交互而产生的一种通信技术。

如图1-2所示,数据通信可以使不同地点的终端或计算机互联互通,实现软硬件和信息资源的共享。数据通信会在计算机之间发送和接收数据块,这些数据块又被称为分组报文。数据块是不连续的,如果不发送或接收数据,通信资源就不会被占用。计算机一般是多任务并行运行的,多个任务可以同时使用通信资源,以提升资源利用率。一台计算机也可以同时参与多个数据通信进程。组建数据通信网络不仅是为了交换数据,更是为了有效利用计算机与智能终端来处理数据。

图1-2 数据通信

数据通信不仅包含数据传输的过程,还包含数据传输前后的数据处理过程。数据传输是指通过以某种方式建立的数据传输通道来传输数据信号,它是数据通信的基础。为了更有效、更可靠及更安全地传输数据,数据处理包括数据存储、数据交换、差错控制和传输规程等环节。

如图1-3所示,数据通信是由通信技术和计算机技术结合产生的,其中通信技术主要实现数据的传输,而计算机技术主要实现数据的处理。由于数据通信的主体是计算机,在数据通信技术发展的早期,人们常把数据通信和计算机通信这两个名词混用,也常把数据通信网络和计算机网络这两个名词等同起来。严格来说,数据通信是以通信的内容为出发点,强调通信的内容是数据;而计算机通信是以通信的主体为出发点,强调通信的主体是计算机。人们之所以混用这两个名称不同而含义类似的名词,恰恰体现了数据通信是由通信技术和计算机技术互相结合而产生的。一般来说,具有通信知识背景的人更习惯称数据通信为数据通信或者数据通信网络,而具有计算机知识背景的人更习惯称数据通信为计算机通信或者计算机网络。在本书中,有时候也不严格区分数据通信网络与计算机网络这两个概念。

图1-3 数据通信由通信技术与计算机技术结合而成

近些年来,随着数据通信技术及业务的发展,通信的主体变得越来越多样化。在数据中心网络中,通信的主体仍然是计算机(如各类服务器),数据中心网络基本等同于计算机网络。但是在园区网络中,通信的主体不仅有计算机(如PC),还有智能手机、智能电视、智慧屏、摄像头、工业控制设备、机器人等各种类型的设备,这些设备虽然可以看作带有中央处理器(Central Processing Unit,CPU)和存储器的“计算机”,但是与传统意义上的计算机已经有了比较明显的区别。在数据通信的主体逐渐多样化的过程中,数据通信的内容却一直都没有变化,始终都是数据,从这个意义上说,“数据通信网络”这个概念更能体现当前网络的关键特征。

随着社会的发展与技术的进步,数据通信的实现形式正在从消费互联网转向产业互联网,在可预见的未来,这些实现形式还将不断增多。在数字化和万物互联的背景下,数据通信的重要性还在不断增强,将会有更加广阔的应用领域和发展前景。

数据通信领域包括数据、信息、数据通信系统、数据通信网络、互连网和互联网等基本概念,它们的意思相近但有所区别。下面分别介绍这些基本

概念。

数据(Data)是对客观事物的数量、属性、位置及其相互关系的抽象表示,以适合在特定领域中使用自然、人工或机器的方式进行保存、传输和处理。数据是信息的表现形式,也是信息的物理表现,例如某地昨天的降雨量是30mm,这就是一条数据。信息可以用不同形式的数据表示,但其内容不会因为数据的表示形式不同而改变,例如“天气预报”可以通过文字、视频或者图画等数据形式表示,但是信息的内容仍然是天气预报。

信息(Information)是有一定含义的、有一定逻辑的、经过加工处理的、对决策有价值的数据组合。信息是数据表示的含义,是数据的逻辑抽象和描述。例如明天下暴雨的概率是90%,当人们得知这条天气预报信息的时候,可能会考虑出门带雨伞,这就说明信息对决策是有价值的。另外,信息是具备时效性的,例如天气预报如果说“昨天的天气是多云转晴”,这条信息虽然是准确的,但是已经失去了时效性,对决策也就没有了价值。

在数据通信网络领域,有时候不严格区分数据和信息,比如数据帧也被称为信息帧,传输信息也被称为传输数据等。数据通信中传输和处理的是二进制编码的数据。无论信息采用哪种数据形式表示,在数据通信系统中都必须转化成二进制编码。具体采用哪种数据形式来表示信息,则取决于通信双方的约定,也就是通信协议。

数据通信主要用于实现计算机与计算机或者计算机与终端之间的通信,而数据传输是实现数据通信的基础。因此,凡是将计算机或终端与数据传输线路连接起来,能达到数据的采集、传输、分配、存储、处理等目的的系统,都可以被称为数据通信系统,它是实现数据通信功能的物理实体。数据通信系统一般包括发送端、接收端,以及收发两端之间的信道3个部分,按照通信的顺序,具体包括信息源、发送设备、信道、接收设备和信息宿5个要素,如图1-4所示。

图1-4 数据通信系统的模型

● 信息源(简称信源)是信息或信息序列的产生源,它泛指一切发信息者,可以是人,也可以是机器设备,能够产生声音、数据、文字、图像、代码等信息。信源发出信息的形式可以是连续的,也可以是离散的。

● 发送设备把信息源发出的信息转换成适合传输的信号形式(码元),使之适应于信道传输特性的要求,并将转换后的信号送入信道的各种设备。发送设备是一个整体概念,可能包括许多的电路、器件与系统,比如把声音转换为电信号的声音采集设备(如麦克风)、把基带信号转换成频带信号的调制器等。

● 信道是指传输信号的通道。传输介质是最简单、直接的信道(复杂的信道可以是一条网络通路)。信道中会有噪声,可能是进入信道的各种外部噪声,也可能是通信系统中各种电路、器件或设备自身产生的内部噪声。

● 接收设备接收从信道传输过来的信息,并将该信息转换成信息宿便于接收的形式,它的功能与发送设备的功能刚好相反。接收设备也是一个整体概念,可能包括许多的电路、器件与系统,比如把模拟信号转换为数字信号的模/数转换器等。

● 信息宿(简称信宿)是接收发送端信息的对象,它可以是人,也可以是机器设备。

在数据通信系统中,直接连接任意两台终端设备是不切实际的,原因主要有两个方面。首先,当两台设备相距很远,例如几百千米甚至几千千米时,要在两者之间架设一条专用链路,成本是非常高昂的,而且使用效率也不可能很高。其次,如果一个数据通信系统中有多台终端设备,要在每一对设备之间都架设专用链路也是不切实际的。

解决上述问题的有效办法是将所有设备都连接到一个通信网络上,如图1-5所示。这个数据通信网络由一些处于不同地理位置的数据传输设备(如计算机和终端)、数据交换设备(如节点交换机)及通信链路等构成,其作用是使网络上任意两个节点之间都能正确、快速地传送和交换数据。

在实际组网中,数据通信网络可以根据需要形成多种拓扑结构,典型的拓扑结构有总线结构、环形结构、星形结构、树形结构、网状结构、全连接结构等。如图1-6所示。

图1-5 数据通信网络示例

图1-6 数据通信网络的典型拓扑结构

● 总线结构通常采用广播通信模式,即网上的一个节点(主机)发送数据时,其他节点都能接收总线上的数据。总线结构容易产生通信冲突,通信效率比较低。

● 环形结构一般采用点对点通信模式,即一个节点将数据沿一定方向传送到下一个节点,数据在环内依次高速传输。为了提升可靠性,环形结构也常使用双环结构。

● 星形结构有一个中心节点,该节点执行数据交换等网络控制功能。这种结构易于实现网络故障的隔离和定位,但是存在瓶颈,一旦中心节点出现故障,将导致网络瘫痪。为了增强网络的可靠性,星形结构一般会采用备份系统,设置热备的中心节点。

● 树形结构的形状像一棵倒立的树,从顶部开始向下逐步分层、分叉。这种结构中执行网络控制功能的节点通常位于顶点,在“树枝”上很容易增加节点,扩大网络的规模。但是,由于数据流量层层收敛,最终会收敛至顶点,因此容易出现流量的瓶颈。

● 网状结构的特点是节点的数据可以选择多条网络链路进行传输,因此网络传输的可靠性高,但是网络的结构和协议比较复杂。目前大多数复杂的数据通信网络都采用了这种结构。

● 全连接结构适用于对可靠性和有效性要求均比较高的网络,通常将交换节点全部连接起来,这种结构容易实现无阻塞的高速数据交换,可扩展性强,但相应的构造成本也比较高。

数据通信网络以分组交换为技术基石,以计算机互连为根本需求,一端连着手机、计算机等终端设备,另一端连着服务器和云,在数字世界里提供“物流服务”,如图1-7所示。其中,以太网和TCP/IP是构建数据通信网络的基础。

图1-7 以太网和TCP/IP是构建数据通信网络的基础

以太网作为迄今为止使用最广泛的网络技术标准之一,通过物理介质将交换机、路由器和计算机等设备连接起来,依据介质访问控制(Medium Access Control,MAC)地址唯一标识网络中的设备,实现局域网内设备的互联互通。TCP/IP作为统一的网络语言,凭借其优美的“瘦腰”结构封装各种异构物理网络的数据,通过IP地址屏蔽物理网络差异,实现异构网络的互联。

互连网是internet(以小写字母i开始)的中文译名,是一个通用名词,它泛指由多个计算机网络互连而成的计算机网络。这些网络之间的通信协议(即通信规则)可以任意选择,并非一定要使用TCP/IP。

互联网是Internet(以大写字母I开始)的中文译名,是一个专用名词,它是指当前全球最大的、开放的、由众多网络互连而成的特定互连网,采用TCP/IP作为核心的通信协议,其前身是美国的ARPANET。

Internet的中文译名有以下两种。

● 因特网,这个译名是全国科学技术名词审定委员会推荐使用的。虽然因特网这个译名较为准确,但是长期以来并没有得到广泛使用。谢希仁老师编写的经典教材《计算机网络》,前6版都采用了因特网这个译名。

● 互联网,这个是目前使用最广的、事实上的标准译名。现在我国的出版物、政府文件等都使用这个译名。Internet是由数量极大的各种计算机网络互联起来的,互联网这个译名能够体现出Internet最主要的特征。谢希仁老师的《计算机网络》从第7版开始改用互联网作为Internet的译名。

本节以互联网的前身ARPANET为起点,沿着互联网的演进脉络,总结互联网各个阶段演进的基本规律与内在逻辑。这几个阶段在时间上并不是截然分开的,而是有部分重叠,这是因为互联网的发展是演进式的,而不是突变式的。

1957年10月,苏联成功发射第一颗人造卫星—斯普特尼克(Sputnik)一号;同年11月,带着一只狗的斯普特尼克二号人造卫星被送上太空。苏联成功发射人造卫星引起美国上下震惊,尤其美国民众反应强烈,因为这打破了美国是技术超级大国而苏联技术落后的印象。此次事件成了美苏太空竞赛的开端,也促使美国采取了对应行动。美国国防部组建了高级研究计划局(Advanced Research Projects Agency,ARPA)。ARPA不直接开展具体项目的研究工作,而是面向大学和科研机构发布课题,并出钱资助这些单位进行项目研究,为军事领域孵化前沿的科学技术应用,这是互联网得以诞生的根源。

1965年,美国国防部已经是当时全世界最大的计算机设备采购方,ARPA也资助美国各地的研究中心安装大型机。当时的大型机由不同公司生产,所有的软硬件都使用各个计算机制造商自己的标准,所以这些大型机之间互不兼容、无法互通,很多相同的功能也无法复用。ARPA信息办公室主任鲍勃·泰勒(Bob Taylor)向ARPA局长提出要启动一个新项目的资助计划。这个新项目的目的是把一些计算机连接起来,形成研究人员可以在上面协作的网络,这个网络不仅能让不同的计算机互相通信,还能让A地的研究员远程使用B地的计算机程序,从而节省ARPA的资助经费。

1968年6月3日,ARPA向140名候选承包商发布了构建一个实验性的“资源共享计算机网络”的招标书请求。当时只有12家公司提交了网络构建的投标方案,很多厂商认为ARPA的需求不靠谱,比如IBM认为建设计算机网络需要庞大的预算。最终的中标方案来自一家名叫BBN的小公司,而当时BBN提供的技术和方案都是理论上的,并没有经过证明。

BBN设计了一种被称为接口信息处理机(Interface Message Processor,IMP)的机器。IMP是一种定制的霍尼韦尔小型机,放到大型计算机旁边(每台IMP最多能连接4台主机),充当通往ARPANET的网关,所以IMP基本可以算一种路由器。BBN可以控制在IMP上运行的软件将数据报文从一台IMP转发到另一台IMP,但无法控制主机,因为主机是由计算机科学家们控制。这就形成一种分工:IMP与IMP之间的通信协议(Level 0)由BBN设计,IMP与主机之间的通信协议(Level 1)由BBN与计算机科学家协同设计,主机与主机之间的通信协议(Level 2)由计算机科学家设计,再加上主机上运行的应用程序(Level 3),自然而然地出现了分层的“应用-主机-网络”协议特征。因此,计算机网络的分层特征,是当时计算机、ARPA、BBN这种合作形式的天然结果,并不是设计出来的。

1969年10月29日,2台IMP被交付给加利福尼亚大学洛杉矶分校(UCLA)和斯坦福研究院(SRI),并首次尝试使用350英里(约560千米)长的租赁电话线进行通信。UCLA的程序员输入了“login”的l、o两个字母后,SRI的程序员在计算机上成功看到这两个字母;程序员接着输入g后,系统崩溃。经过调参后通信成功。这一事件标志着互联网的前身ARPANET的出现,也被业界认为是真正意义上的数据通信的开始。

1969年12月,ARPANET增加了犹他大学(U of U)和加利福尼亚大学圣巴巴拉分校(UCSB)的连接,成了4节点的ARPANET,如图1-8所示。1970年,ARPANET连接到美国东海岸的马萨诸塞州剑桥市。1971年底,ARPANET接入了13台IMP。1973年9月,ARPANET接入了40台IMP。

图1-8 4节点的ARPANET

ARPANET的初衷就是将分散的计算机节点连接起来,以更高效地利用计算资源,这和当前算力网络的目标是类似的。当年高效利用各节点的计算资源需要科学家们协商;现在的算力网络目标是能自动且高效地协商出最优化的分配调度。从这段历史看,ARPANET为了实现一个简单的实际需求,先从一个能实际运行的小Demo开始验证,然后不断克服实践中的问题。可以说,ARPANET的诞生是自下向上的实用主义最好的例子之一。

20世纪70年代,人们开始意识到仅使用单独的网络不可能满足所有的通信需求。1972年,罗伯特·卡恩(Robert Kahn)在计算机与通信国际会议上进行了一次非常成功的ARPANET的演示,展示了由40台计算机和终端接口处理机(Terminal Interface Message Processor,TIP)组成的网络,生动、直观地证明了网络的巨大潜力,引起了人们的广泛共鸣。人们意识到网络的潜力只有在全球联网成为现实的基础上才有意义。1973年,ARPANET在美国之外连通了第一个节点,即挪威地震台;随后,英国伦敦大学学院(UCL)接入ARPANET,紧接着,英国各地的计算机通过UCL接入了ARPANET。

当时与ARPANET类似的网络还有英国的国家物理实验室(National Physical Laboratory,NPL)网络(1968年开始建设),法国的CYCLADES网络(1970年开始建设)。这几个网络都是基于无连接的分组交换技术,它们的研究人员都在进一步改进技术方案(如协议、标识、可靠性、拥塞等)。

后来广泛应用的IP较多地借鉴了法国的CYCLADES网络和英国的NPL网络的设计思想。例如ARPANET最初采用的是网络控制协议(Network Control Protocol,NCP),该协议主要定义主机如何与接口信息处理器(即后来的路由器)连接,并假定通信系统是可靠的。CYCLADES网络的设计者路易斯·普赞(Louis Pouzin)认为,“用户终端不应该相信网络是可靠的,同时网络也不可能是可靠的,所以网络不需要完美,而且网络也不可能做到完美”。他最早提出了“尽力而为”(Best Effort)和“端对端”(End to End)这两个核心思路。CYCLADES也是第一个不靠网络本身,而使用主机实现可靠传输数据的网络。

1974年5月,温顿·瑟夫和罗伯特·卡恩在电气电子工程师学会(Institute of Electrical and Electronics Engineers,IEEE)Transactions on Communications学术期刊上发表了“A Protocol for Packet Network Intercommunication”。这篇论文标志着互联网互联协议的诞生。论文阐释了一种支持不同分组交换网络中资源共享的互通协议,该协议的核心组件是传输控制程序(Transmission Control Program,TCP)。这里需要注意两点:第一,当时不同的大型计算机之间、不同的网络之间均有各自的通信协议,但没法直接互通,所以要设计能“支持不同分组交换网络中资源共享的互通协议”;第二,当时的TCP是运行在计算机上的程序。这篇论文奠定了互联网协议的主要设计内容:分组交换机制、网—机—端口编址方案、最大传输单元(Maxinum Transmisson Unit,MTU)切包、解决链路不可靠丢包和拥塞的重传机制、窗口控制机制等。

TCP/IP的体系结构是简单的,也是不完美的。例如TCP/IP在网络层没有流量控制,没有显式的跨自治域标识,也没有准入控制和严格的源地址认证等。但正是因为TCP/IP容忍了这种不完美性,才获得了简单性,而由于TCP/IP的简单性,带来了互联网的可扩展性和其他优点。现在,无论是IETF,还是其他网络研究人员,都清楚地认识到,如果在自己可以控制的网络内(或自治域内)追求“完美”(如服务质量控制),那是有可能可以实现的;但如果想在整个互联网范围内构建“完美的网络”,则违背了互联网的设计原则。

20世纪80年代初期,TCP/IP还没有被广泛应用,这个时期,在美国、欧洲各国及亚洲各国,计算机网络的研究成果如雨后春笋。无论是协议,还是规范和网络,均呈现出百花齐放、百家争鸣的热闹景象。但随着一系列关键举措的实施,TCP/IP脱颖而出,成为应用最为广泛的网络协议。

1981年,美国国家科学基金会(National Science Foundation,NSF)提供资助并建立计算机科学网络(Computer Science Network,CSNET),为大学计算机科学家提供网络服务。美国科学基金网(National Science Foundation Network,NSFNET)本质上是一个连接学术用户和ARPANET的网络,成为推动20世纪80年代美国和全球大学之间联网的主导性力量。1982年3月,美国国防部宣布TCP/IP成为所有军用计算机网络的标准。1983年1月1日,ARPANET正式完成从NCP到TCP/IP的迁移。1983年,NSFNET决定使用TCP/IP。1984年,国际标准化组织(International Organization for Standardization,ISO)正式承认TCP/IP与开放系统互连(Open System Interconnection,OSI)的原则相符,这标志着TCP/IP成为事实上的国际标准。1985年,TCP/IP成为UNIX操作系统的组成部分。之后,几乎所有的操作系统都支持TCP/IP。

1985年,NSF在美国资助建立了5个超级计算中心,为用户提供强大的计算能力。1986年,NSFNET的主干网建成,网络速度(简称网速)达到56kbit/s。1988年,NSFNET主干网速率升级到T1(一种早期的广域网技术标准,传输速率是1.544 Mbit/s)。同年,加拿大的地区网络第一次连入NSFNET。到1988年年底,连入NSFNET的国家包括加拿大、丹麦、芬兰、法国、冰岛、挪威和瑞典。1989年,澳大利亚、德国、以色列、意大利、日本、墨西哥、荷兰、新西兰和英国等国家的网络均接入NSFNET。至此,一个全球联网格局的学术科研网基本形成。1995年,面向科研的NSFNET逐步“退役”,互联网进入了蓬勃发展的商业化发展阶段。

20世纪90年代,互联网从学术界走进了大众视野,开启了轰轰烈烈的商业化之路。1990年,ARPANET正式退役,被移交给了NSFNET。1991年,NSF和美国的其他政府机构认识到,互联网必须扩大使用范围,不应该仅限于大学和研究机构。随后,世界上的许多公司纷纷接入互联网,这使得网络上的通信量急剧增大,现有的互联网容量已满足不了需要。于是,美国政府决定将互联网的主干网转交给私人公司来经营,并开始对接入互联网的单位收费,这可以被视为互联网走向商业化的开始。

从1993年开始,由美国政府资助的NSFNET逐渐被若干个商用的互联网主干网替代,而政府机构也不再负责互联网的运营。于是出现了一个新的名词:互联网服务提供商(Internet Service Provider,ISP)。在许多情况下,ISP就是一个进行商业活动的公司。例如中国电信、中国移动和中国联通等公司都是我国的ISP。

1993年6月,超文本标记语言(Hypertext Markup Language,HTML)以IETF工作草案的形式发布。1994年,网景(Netscape)公司成立,并基于HTML发布了首个商用浏览器,这被人们认为是互联网商业化浪潮最具标志性的事件之一。同年,微软为Windows 95创建了一个Web浏览器;杨致远和大卫·费罗(David Filo)创立了雅虎(Yahoo!),并很快获得了风险投资的青睐,全球第一家门户网站由此起步。

如图1-9所示,早期的互联网业务类型主要以文字为主,而浏览器的出现丰富了网络应用,从而带来互联网商业化的快速发展,使互联网从文本时代发展到文字+图片+动画+视频的浏览器时代。PC、互联网及浏览器的普及,也彻底打通了互联网发展的终端、网络和应用的正向循环。

图1-9 浏览器的出现丰富了网络应用

20世纪90年代无疑是互联网发展历史上最激动人心的时期,互联网实现了从学术网络走向商业网络的蜕变,真正走向社会,成为时代变革的创新力量。自此开始,互联网每隔大约10年都会经历一次技术与商业上的跨越式发展,如图1-10所示。

注:MPLS即Multi-Protocol Label Switching,多协议标签交换。

图1-10 互联网在技术与商业上的发展

20世纪90年代是门户网站商业化发展的黄金十年,网景、雅虎等知名的互联网公司诞生。这期间的互联网主要采用窄带网络接入的技术。到21世纪初,即时通信快速发展,Facebook、Skype等应用诞生。这些应用促进了电信网络的IP化演进,电信网络也从公用交换电话网(Public Switched Telephone Network,PSTN)、帧中继(Frame Relay,FR)、综合业务数字网(Integrated Services Digital Network,ISDN)、异步传输模式(Asynchronous Transfer Mode,ATM)等网络逐渐演进为IP网络。到2005年,ATM论坛合并至IP/MPLS论坛,标志着IP网络在和ATM网络的较量中最终胜出。2010年以后,智能手机的出现迅速催生了视频业务的发展。这期间电信网络又逐步完成了移动承载网、移动核心网的IP化。直到现在,网络的IP化改造其实仍然在继续,IP on Everything的趋势更加明显。

如果说20世纪90年代之前,互联网的发展主要由技术驱动,那么20世纪90年代以后,互联网的发展主要由技术和商业双轮驱动。另外,这期间在政策上极为重要的助力则是1991年美国国会通过的“戈尔法案”,以及1993年美国政府推行的信息高速公路政策。这些政策大大推进了美国互联网的商业化发展,当然这也产生了一定的副作用,那就是20世纪末的互联网泡沫。

从1969年的ARPANET诞生到2019年,这是互联网的第一个50年。2020年是5G大规模商用的第一年,这可以视为互联网的下一个50年的开始。

如图1-11所示,2020年之前的数据通信网络具有典型的互联网特征,在业务上以E-mail、Web为典型代表,主要用于沟通用户的信息消费,在技术上具有以下几个特征。

图1-11 数据通信网络从消费互联网走向产业互联网

● 数据传输能力有限:网络采用多层树形结构,设备容量小、节点多、拓扑层次多,导致网络效率和能力较低。

● 用户业务体验差:只能提供“尽力而为”服务,不能保证业务的安全性、可靠性、连续性,以及传输数据的零丢包、低时延。

● 业务部署慢且困难:业务部署需要全程、全网的每台设备都支持,部署和配置烦琐,业务开通慢且困难。

● 网络维护效率低:网络和设备通过人工配置和管理,并靠经验进行人工维护,问题的定界、定位困难。

2020年以来,随着移动互联网、物联网、大数据、人工智能的快速发展,信息技术快速向各个行业渗透,引发不同产业的变革,数据通信网络逐渐从消费互联网向产业互联网转变。这一时期互联网的典型特征是从人人互联、人机互联扩展到了万物互联。网络带宽飞速拓展,连接数量呈爆发式增长,并且连接模型特别灵活,对服务等级协定(Service Level Agreement,SLA)保障的要求也从仅提供连通性扩展到严格的时延、抖动、丢包等综合指标,网络运维变得异常复杂。

如图1-12所示,从技术角度看,在50多年的发展过程中,IP网络实际上经历了3个时代。第一个时代是互联网时代,以IPv4为代表技术;第二个时代是全IP时代,核心技术是MPLS;第三个时代是当前正在发展的万物互联的智能时代,核心技术是“IPv6+”。

图1-12 IP网络的代际发展

评价数据通信的性能与体验有多种维度、多种指标,依据不同的目的,评价指标也有所不同。本节介绍数据通信的几种关键技术指标。

带宽是指某个信号具有的频带宽度,包含各种不同频率成分所占据的频率范围。例如,在传统的通信线路上传送的电话信号的标准带宽是3.1kHz(从300Hz到3.4kHz,即话音的主要成分的频率范围)。这种情境下,带宽的单位是赫兹。

在数据通信网络中,带宽更多被用来表示网络中某通道传输数据的能力,因此,网络带宽表示在单位时间内网络中的某个通道所能达到的最高数据率。本书中的带宽主要是这个概念。这种情境下,带宽的单位就是数据率的单位,即bit/s。

在带宽的两种表述中,前者为频域称谓,而后者为时域称谓,本质是相同的,也就是说,一条通信链路的带宽越宽,其最高数据率也就越高。

所谓时延,简单地说就是指数据报文(一个报文或报文分组,甚至比特)从网络或链路的一端传输到另一端所需要的时间,如图1-13所示。就好比某件物品从南京运送到北京需要1天的时间,那么时延就等于1天。

图1-13 网络时延

需要注意的是,网络中的时延由以下几个不同的部分组成。

发送时延是主机或网络设备(例如交换机、路由器等)发送数据报文所需要的时间,也就是从发送数据报文的第一个比特算起,到该数据报文的最后一个比特发送完毕所需的时间。发送时延的计算公式如式(1.1)所示。

(1.1)

(1.1)

由此可见,对于特定的网络,发送时延并非固定不变,而是与发送数据报文的帧长度(单位是bit)成正比,与发送速率(单位是bit/s)成反比。

传播时延是电磁波在信道中传播一定的距离需要花费的时间。传播时延的计算公式如式(1.2)所示。

(1.2)

(1.2)

电磁波在自由空间的传播速率等于光速,即3.0×105 km/s。电磁波在网络传输媒体中的传播速率比在自由空间要略低一些。电磁波在铜线中的传播速率约为2.3×105km/s,在光纤中的传播速率约为2.0×105km/s,例如长度为1000 km的光纤线路产生的传播时延大约为5 ms,一般按照5 μs/km来计算。

值得注意的是,人们往往容易产生一种误解,即光纤的传播时延比铜线小,而实际上电磁波在光纤中的传播时延是大于在铜线中的传播时延的。这是因为在光纤介质中,电磁波利用光的全反射原理进行传播,即从光纤的一端射入,经过在内壁上多次反射后,从另一端射出,全反射走的距离要大于光纤的实际长度,因此光纤的传播时延反而大于铜线的传播时延。

传播时延和发送时延有本质的不同。传播时延发生在网络设备外部的传输介质上(例如双绞线、光纤等),与信号的发送速率无关,但与传输介质及传输距离有直接的关系,传输距离越远,传播时延就越大。我们在打跨国电话的时候,有时候会感觉说一句话以后要等一会儿才能听到对方的回话,这就是因为话音来回的距离非常远。

主机或网络设备(例如交换机、路由器等)在收到数据报文后要花费一定的时间进行处理,例如分析数据报文的报文头、从数据报文中提取数据部分、进行差错检验或查找转发表等,这就产生了处理时延。

数据报文在网络中传输时,要经过许多路由器。数据报文在进入网络设备(例如交换机、路由器等)后,要先在输入队列中排队等待处理;在网络设备(例如交换机、路由器等)确定了转发接口后,还要在输出队列中排队等待转发。这就产生了排队时延。排队时延的长短往往取决于网络当时的通信量。当网络的通信量很大时会发生队列溢出,使数据报文丢失,这会导致排队时延无穷大。

数据报文在网络中经历的总时延就是以上4种时延之和,有时候也笼统地把总时延称为传输时延。

总时延=发送时延+传播时延+处理时延+排队时延 (1.3)

一般说来,低时延的网络要优于高时延的网络。在某些情况下,一个低速率、低时延的网络很可能要优于一个高速率但高时延的网络。

上述这4种时延在网络中产生的地方如图1-14所示,希望读者能够分清楚这几种时延的区别。

图1-14 4种时延产生的地方

在总时延中究竟哪一种时延占主导地位,必须根据实际情况具体分析和确定,这样才能更好地指导研究人员和工程人员抓住主要矛盾降低网络的总时延。有时候,发送时延、处理时延和排队时延会被笼统地称为转发时延,这3种时延跟技术标准、组网架构及网络设备的处理性能有直接的关系。对于用户来说,理解这4种时延也能更好地指导网络解决方案的选择或者网络设备的选型。

如果没有弄清楚这4种时延,就很容易产生错误的概念:“在高速链路(或高带宽链路)上,比特会传送得更快。”但这是不对的。我们知道,电磁波在通信线路上的传播速率取决于通信线路的材料,而与数据的发送速率没有关系。提高数据的发送速率只是减小了数据的发送时延,并不能明显减少传播时延。还有一点也应当注意:数据的发送速率是指每秒发送多少个比特,这是特指在某个点或某个接口上的发送速率。而传播速率是指每秒传播多少千米,特指在某一段传输线路上比特的传播速率。因此,通常所说的“光纤信道的传输速率高”是指可以用很高的速率向光纤信道发送数据,而光纤信道的传播速率实际上比铜线的传播速率略低一点。

所谓抖动,是指偏离了预期的时延,即不稳定的时延。网络抖动可表示为最高时延与最低时延的差,比如访问一个网站的最高时延是10 ms,最低时延为5 ms,那么网络抖动就是5 ms。

简单来说,网络抖动会导致发送端的数据报文到达接收端时快时慢,就像一个车队中的车同时出发,由于道路上不确定的堵塞情况,有的车到得很早,有的车到得很晚。如果把一辆车想象为一个字的声音,由于到达目的地的时间不一致,最终听到的就是断断续续、时快时慢的一句话,这可能改变原话的意思,影响用户体验,如图1-15所示。抖动对音视频(例如视频会议、网络电话等)业务、强周期性工业数据采集等业务有比较直接的影响。

图1-15 抖动对用户体验的影响

所谓丢包,是指数据报文从一端发送到另一端的过程中,部分数据报文未能到达目的地,在途中丢失了。丢包率是指丢失的数据报文数量占所发送数据报文的比例,比如发送100个数据报文,丢失1个数据报文,那么丢包率就是1%。丢包对用户体验的影响如图1-16所示,用户发送了“给你发信息”5个字,但在传输过程中丢失了两个字,接收端只收到了“给你发”3个字。丢包通常会影响信息传输的正确性或完整性,在业务上表现为通话中断、视频卡顿、连接超时等用户体验问题。

图1-16 丢包对用户体验的影响

造成丢包的原因有很多,比如设备在短时间内处理不了过多的数据,导致网络拥塞,这时就会发生丢包现象。

在数据通信领域,有几个关键定律对行业发展和技术进步产生了深远的影响。这些定律不仅揭示了数据通信行业的发展规律,也为工程师的实际工作提供了参考和指导。下面对摩尔定律、香农定理和梅特卡夫定律做简要的介绍。

在计算机领域有一个人所共知的“摩尔定律”,它是英特尔公司联合创始人之一戈登·摩尔(Gordon Moore)于1965年提出的,当时的表述为“微芯片上集成的晶体管数目每隔一年会翻一番”。这一定律揭示了信息技术进步的速度。

当然,这种表述没有经过论证,只是对现象的归纳。但是后来半导体技术的发展却很好地验证了这一说法,使其成了“定律”。后来的表述调整为“集成电路的集成度每18个月翻一番”或者“三年翻两番”。这些表述并不完全一致,但是它表明半导体技术的更新是按一个较高的指数规律发展的。

摩尔定律的核心内容主要有3个:一是集成更多的晶体管,每隔18~24个月,单芯片集成的晶体管数目翻一番;二是实现更高的性能,每隔两年,性能提高一倍;三是实现更低的价格,每隔两年,单个晶体管的价格下降50%。摩尔定律被称为“半导体行业的传奇定律”,它不仅揭示了信息技术进步的速度,更在接下来的半个世纪中,犹如一只无形大手,推动了整个半导体行业的变革。

需要注意的是,摩尔定律本身不是物理定律,是戈登·摩尔在集成电路技术发展之初根据统计数据总结出来的规律,该定律在中期指导了半导体行业的发展路线,后期成为半导体产业的愿景和努力的方向。其实连戈登·摩尔本人对摩尔定律延续了几十年之久感到十分惊讶,并对摩尔定律的增速进行过修正。摩尔定律不能被视为教条和迷信,而应该作为一种愿景,或者一种创新的推动力。

提出香农定理的人是美国著名数学家、信息论的创始人克劳德·艾尔伍德·香农(Claude Elwood Shannon)。香农在通信界有非同一般的地位,是现代信息通信技术的理论奠基者,也被称为所有通信人的“祖师爷”。

1948年,香农在《通信的数学原理》(“A Mathematical Theory of Communication”)这篇论文中提出了著名的香农定理。此后,香农定理成为现代信息论的基础理论,在通信和数据存储领域得到了广泛应用,并为通信的发展打下了坚实的理论基础。

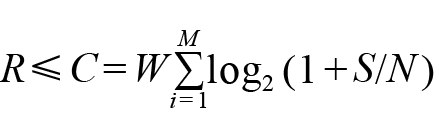

香农定理针对图1-17所示的点对点信道下的信道极限容量和信息传输速率进行了阐释。

图1-17 点对点信道

香农定理指出,信道的极限传输速率可用如下公式计算。

C=Wlog2(1+S/N)(1.4)

式中,C为信道容量,代表信道的极限传输速率,W为信道的带宽(以Hz为单位),S为信道内所传信号的平均功率,N为信道内部的平均噪声功率。香农定理描述了在有随机噪声的信道中,信道的极限传输速率受固有规律的制约,和信道带宽、信号噪声比(即S/N)有直接的关系。

如果以交通场景类比,可以更加直观地理解香农定理。一条城市道路的通行量(相当于信道容量)不可能无限增加,它一方面跟路面的宽度(相当于信道带宽)有关系,另一方面跟道路上车辆的多少、道路限行情况,红绿灯的疏密等各类干扰因素(相当于信噪比)有关系。

香农定理告诉工程人员,在有噪声的实际信道上,无论采用多么复杂的编码技术,信息传输速率都不可能突破上述公式给出的绝对极限值。

R≤C=Wlog2(1+S/N)(1.5)

式中R为信道中的信息传输速率,

对于并行多通道通信的情况,

(1.6)

(1.6)

式中M为子信道的数量。

香农定理重要的意义在于,它在理论上证明,只要信息传输速率低于信道的极限传输速率,就一定存在某种办法来实现无差错的传输。遗憾的是,香农没有告诉我们具体的实现方法。

香农定理不仅在理论层面给我们启示,在工程实践层面也有很好的指导意义,主要有如下几点。

● 在信噪比S/N一定时,增加带宽W可以增加信道容量,例如采用亚厘米波、毫米波、太赫兹等通信技术能获得更大的信道容量。

● 在带宽W一定时,提高信噪比S/N可以增加信道容量,例如增加发射功率S、降低器件噪声N等方法可以增加信道容量。

● 在信道容量一定时,带宽W与信噪比S/N之间可以互换,即减小带宽,同时提高信噪比,可以维持原来的信道容量。

● 采用多信道并行通信可以增加总的信道容量,例如多天线技术、多载波技术等。

香农定理提出后的几十年来,各种新的信号处理和调制方法不断出现,其目的都是为了尽可能逼近香农定理给出的传输速率的极限,这也成为无数信息和通信研究人员孜孜以求的目标之一。

梅特卡夫定律(Metcalfe's Law)是一个关于网络的价值和网络技术发展的定律。该定律在1993年由《吉尔德科技月报》的出版人乔治·吉尔德(George Gilder)提出,但以计算机网络先驱、3Com公司的创始人罗伯特·梅特卡夫(Robert Metcalfe)的姓氏命名,以彰显他在以太网领域的突出贡献。

梅特卡夫定律可以简单地表述为:一个网络的价值与联网的用户数量的平方成正比,如图1-18所示。在数学上,若一个网络有N个用户,其价值则大致为N2,用公式表述就是V=A×N2,其中V代表一个网络的价值,N代表这个网络的节点数或者用户数,A代表价值系数。应用到社交网络领域,包括梅特卡夫在内的人认为应该将N2修正为N log N 。

图1-18 梅特卡夫定律

为了说服客户购买网卡,梅特卡夫用这张图讲清楚了网络的价值和成本之间的关系,即购买网卡的成本是线性增长(N);但是用网卡构成的网络的价值则是指数级增长(N2),当购买的网卡数量达到一定的临界值,网络的价值将超越成本(出现临界价值交叉,即Critical Mass Crossover),此后网络的价值将随着用户数量的增长而快速增长,形成规模效应。

梅特卡夫定律在解释和预测网络效应方面发挥了重要作用,主要体现在以下几个方面。

● 网络扩展的动力:梅特卡夫定律解释了为什么许多网络平台和社交媒体公司会不遗余力地扩展用户数量,因为用户数量的增加会大幅提升网络的整体价值。

● 市场策略的指导:企业可以利用梅特卡夫定律来制定市场策略,通过增加用户数量来提高网络的价值和竞争力。

● 投资决策的依据:投资者可以基于梅特卡夫定律评估网络公司或平台的潜在价值,从而做出更为明智的投资决策。

值得注意的是,梅特卡夫定律在实际应用中也存在一些局限性。2006年,鲍勃·布里斯科(Bob Briscoe)、安德鲁·奥德利兹科(Andrew Odlyzko)和本杰明·蒂利(Benjamin Tilly)联合发表了题为Metcalfe's Law is Wrong的论文,指出梅特卡夫定律在如下几个方面存在缺陷。

● 价值估算的过度简化:梅特卡夫定律假设所有连接的价值都是等同的,但实际上,不同连接之间的价值可能存在巨大差异。例如,某些连接可能非常重要,而另一些连接可能几乎没有价值。

● 忽略了边际效益递减:随着网络规模的增加,新增用户带来的边际效益会逐渐递减。大规模网络中,新用户对网络整体价值的贡献可能并不像梅特卡夫定律所描述的那样显著。

● 未充分考虑网络拥塞和管理成本:随着用户数量的增加,网络管理和维护成本也会增加,网络拥塞问题也会变得更加突出。这些因素在梅特卡夫定律的模型中没有得到充分考虑。

梅特卡夫定律作为描述网络价值的重要理论,尽管在某些方面存在缺陷,但其核心思想在解释和预测网络效应方面仍然具有重要的启示意义。企业在制定战略规划和市场定位的时候,应该充分考虑网络效应的重要性;人们在评估网络价值的时候,应该考虑更多的动态因素,如连接质量、用户互动频率和深度、网络管理成本等。一个网络的真正价值不仅由用户数量决定,还取决于用户之间的互动质量和网络的运营效率。一个网络的成功不仅依赖联网的用户数量,还依赖技术创新、用户体验和市场竞争力等诸多因素。

数据通信产业有两个非常知名的标准化组织—IETF和IEEE。IETF发布了一系列征求意见稿(Request for Comments,RFC),主要覆盖数据通信的控制平面和转发平面,定义IP、MPLS等各种协议和特性,是网络工程师和开发者开展工作的重要参考资料。IEEE802委员会制定的802标准族主要覆盖数据通信的物理平面,定义数据通信的物理接口标准,例如无线保真(Wireless Fidelity,Wi-Fi)5标准、Wi-Fi 6标准、GE接口标准、10GE接口标准等。这两个标准化组织和数据通信设备的关系如图1-19所示。

图1-19 标准化组织IETF和IEEE与数据通信设备的关系

数据通信产业在设备级和更上层的网络级没有标准定义,需要厂家用IETF RFC定义的各种技术进行组合,实现相应的设备功能和网络功能。由于企业的网络技术方案需要面对大量不同的行业,并进行一定的场景化适配,而解决同一个问题往往会有多种方法,不同厂家对于同一个协议的实现可以不一样,因此经常会形成多套事实标准。

数据通信产业最主要的标准化组织之一是IETF,该组织创始于1986年,主要负责互联网相关技术规范的研发和制定。几乎超过80%的互联网技术标准都是由IETF制定的,包括TCP/IP、IPv6、路由协议、文件传送协议(File Transfer Protocol,FTP)等。IETF的使命是通过发布高质量的技术文档影响人们设计、运行、使用和管理互联网的方式,使互联网更好地运作。IETF遵守如下原则。

● 过程开放:任何感兴趣的人都可以参与IETF的工作,了解决策过程,对某个问题表达意见。IETF也尽可能让文件、电子邮件讨论组、参与者名单和会议记录在互联网上公开。

● 技术主导:IETF发布的文档基于对于技术的理解。IETF倾听来自技术人员的意见,文档具有可以直接进行工程实施的质量。

● 志愿者为核心:人们加入IETF的目的是他们想要提供帮助,以实现IETF“让互联网更好地运行”的使命。

● 只相信大致共识和可以运行的代码:IETF在制定标准时,是根据且仅根据IETF参与者的大致共识,以及可以运行的代码来决定。这也是IETF名言“我们不相信国王,我们不相信总统,我们不相信选举,我们相信的是大致共识和可以运行的代码(We reject:kings,presidents and voting. We believe in:rough consensus and running code)”的由来。

● 权责一致:当IETF获得某个协议所有权时,也对该协议的方方面面负责。

IETF完全是自下而上的结构,参加者多数是工作在第一线、有丰富的网络设备研发或网络运维管理经验的工程师。因此,IETF的文档较少官僚气息和空话,强调的是解决工程实际问题。IETF不把自己输出的技术方案文档称为标准,而是以“RFC”的形式发表。Engineering是每篇RFC的主题。每篇RFC都聚焦一个技术点,解决一个小问题,因此具有强大的生命力。

IETF的工作组会议和邮件讨论组可能是世界上最具学术氛围和民主氛围的团体之一,他们每天都进行技术讨论。RFC的产生需要经历图1-20所示的3个阶段。首先在已有的工作组内提交个人文稿(Individual Draft),也被称为Internet Draft。任何人均可以提交个人文稿,而且任何人都可以对文稿进行评价,哪怕文稿的提出人是权威人士。个人文稿提交后需要经过多次讨论、沟通,最终被工作组接纳,形成工作组文稿(WG Draft)。工作组对工作组文稿进行多次讨论、修改,达成共识后发起工作组Last Call(将最终草案提交给全体成员进行评论,通常持续两周时间),并提交给因特网工程指导组(Internet Engineering Steering Group,IESG)。IESG评估并发起IETF范围内的Last Call,达成共识后由RFC Editor负责编辑、出版,最终发布成为正式的RFC。

图1-20 IETF RFC形成的3个阶段

IEEE 802标准族的起源可以追溯到20世纪80年代。彼时计算机网络正处于起步阶段,不同厂商开发的网络设备和协议五花八门,彼此不兼容,给用户带来了极大的困扰和不便。为了解决这些问题,确保不同设备之间可以顺利通信,IEEE决定成立一个专门的委员会来制定统一的标准。

1980年2月,IEEE 802委员会正式成立,初衷是为局域网(Local Area Network,LAN)和城域网(Metropolitan Area Network,MAN)制定标准,以便不同厂商的设备能够在同一个网络中无缝协作。该委员会由一群计算机科学家和工程师组成,他们意识到只有统一标准,才能推动计算机网络的发展和普及。之后他们制定的一系列标准被称为IEEE 802标准族。

IEEE 802标准族中最著名的当数IEEE 802.3,即以太网标准。该标准于1983年正式发布,规定了以太网的物理层和数据链路层,使得以太网成为全球应用最广泛的局域网技术。

随着计算机和互联网的普及,人们对无线网络的需求日益增长。1997年,IEEE发布了第一个无线局域网(WLAN)标准,即IEEE 802.11,这一标准为无线设备的通信奠定了理论基础。随着技术的进步,IEEE 802.11标准不断演变,如今的Wi-Fi 7(802.11be)能够支持高达23 Gbit/s传输速率(最初仅支持2 Mbit/s传输速率)。

随后,IEEE 802标准族不断扩展,以应对不同的网络需求。除了以太网和无线局域网的标准,IEEE 802委员会还制定了多种标准,以下列举部分常用标准。

● IEEE 802.15:针对个人区域网络(Personal Area Network,PAN),包括蓝牙技术。

● IEEE 802.16:用于全球微波接入互操作性(World Interoperability for Microwave Access,WiMAX),提供广域覆盖。

● IEEE 802.17:定义了弹性分组环(Resilient Packet Ring,RPR),用于光纤环网。

● IEEE 802.19:负责无线共存的频谱管理。

从1980年至今,IEEE 802标准族在推动全球网络通信技术的发展中起到了至关重要的作用。每隔几年,IEEE 802委员会都会根据技术进步和市场需求,对现有标准进行修订和更新,以确保它们能够满足最新的应用场景。例如,随着物联网的发展,IEEE 802委员会不断调整标准,以支持更多的设备互联和更复杂的网络环境。

IEEE 802标准族不仅解决了早期网络设备不兼容的问题,还通过不断创新和优化,提升了网络的性能和可靠性。未来,随着技术的进一步发展,IEEE 802标准族将继续演进,保持其在网络通信领域的核心地位。